Jeremy Rifkin warnt vor dem Klimawandel und fordert eine Neudefinition unserer Existenz, um das Massensterben zu verhindern

Seit Beginn der Geschichte beschäftigt die Menschheit ein großes Rätsel: Woher kommt das Leben? Die ältesten Antworten finden sich in den ersten Zeilen des Buchs Genesis der Bibel. Der französische Talmud- Gelehrte Schlomo ben Jizchak, besser bekannt unter dem Namen Raschi, merkte im 11. Jahrhundert an, der Schöpfungsbericht beginne mit dem verblüffenden Eingeständnis, dass das Wasser bereits vorhanden war, ehe Gott Himmel und Erde erschuf. »Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.«

Gott schied die Urflut und schuf Himmel und Erde und Tag und Nacht, und er bevölkerte die Meere und das Land mit Lebewesen. Zum Abschluss schuf er Adam und Eva, seine liebsten Geschöpfe, die er aus Staub nach seinem Bild formte. Die biblische Schöpfungsgeschichte war allerdings keineswegs die einzige, die von der Existenz einer Urflut vor der Schöpfung erzählt. Die ältere babylonische Zivilisation kannte eine ähnliche Version, genau wie andere Schöpfungsberichte aus aller Welt. Seit Naturwissenschaftler die Geheimnisse der Entstehung des Universums und der Evolution unseres Planeten entschlüsseln und dabei auf die zentrale Rolle des Wassers stoßen, wächst auch das Interesse an diesen Erzählungen von einer Urflut.

Diese Erzählungen von den Anfängen der Erde, die das Wasser noch vor die Ankunft des Lebens stellen, werden in unseren Zeiten des chaotischen Umbruchs in der Hydrosphäre unseres Planeten geradezu überlebenswichtig. Die Erderwärmung, verursacht durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und die damit einhergehende Freisetzung von Kohlendioxid, Methan und Stickoxiden, beeinträchtigt zwar alle vier Sphären der Erde – die Hydrosphäre, die Lithosphäre, die Atmosphäre und die Biosphäre –, doch die größten Auswirkungen hat sie auf Erstere. Die heutigen Ökosysteme der Erde, die vor elftausend Jahren während der milden Klimaphase des Holozäns entstanden, kollabieren zusehends unter dem Klimawandel und der Entfesselung des Wassers und stehen am Rande des sechsten Massensterbens der Erdgeschichte.

(Das letzte vergleichbare Artensterben liegt 65 Millionen Jahre zurück.)

Gleichzeitig bemüht sich die Wissenschaft verzweifelt um ein besseres Verständnis der Hydrosphäre und ihres Zusammenspiels mit der Lithosphäre, der Atmosphäre und der Biosphäre, um sich auf die Veränderungen der Meeresströmungen und des Golfstroms, die Schmelze der Überreste der letzten Eiszeit sowie die Veränderungen der tektonischen Bewegungen und die damit einhergehende Zunahme der Beben und Ausbrüche von Meeresvulkanen einstellen zu können. Wer noch Zweifel haben sollte, welche Bedeutung das Wasser für die weitere Entwicklung unseres Planeten hat, kann sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ansehen, die den Einfluss der Verteilung des Wassers auf die Neigung der Erdachse nachweisen. Das lässt sich seit den 1990er- Jahren beobachten, seit in der Arktis die Schmelze der letzten Gletscher und Eisschilde des Pleistozäns begann. Die dadurch freigesetzten Wassermassen verteilen sich über die Weltmeere, verändern die Gewichtsverteilung auf dem Planeten und beeinflussen die Erddrehung.

Die Frage, die sich Wissenschaftler stellen, ist: Woher kam das Wasser ursprünglich, und wie war seine Zusammensetzung? Astronomen glauben schon lange, dass es im gesamten Universum Wasser gibt und dass es vor 3,9 Milliarden Jahren in einem Hagel von Eiskometen auf die junge Erde kam. Aktuellere Untersuchungen begünstigen dagegen eine zweite Erklärung, derzufolge Wasser aus geschmolzenem Gestein unter der Erdoberfläche stammt. Neue Erkenntnisse lassen außerdem vermuten, dass es auf der jungen Erde keine Kontinente gab, was Anklänge an die biblische Beschreibung einer Urflut vor der Erschaffung des Landes birgt.

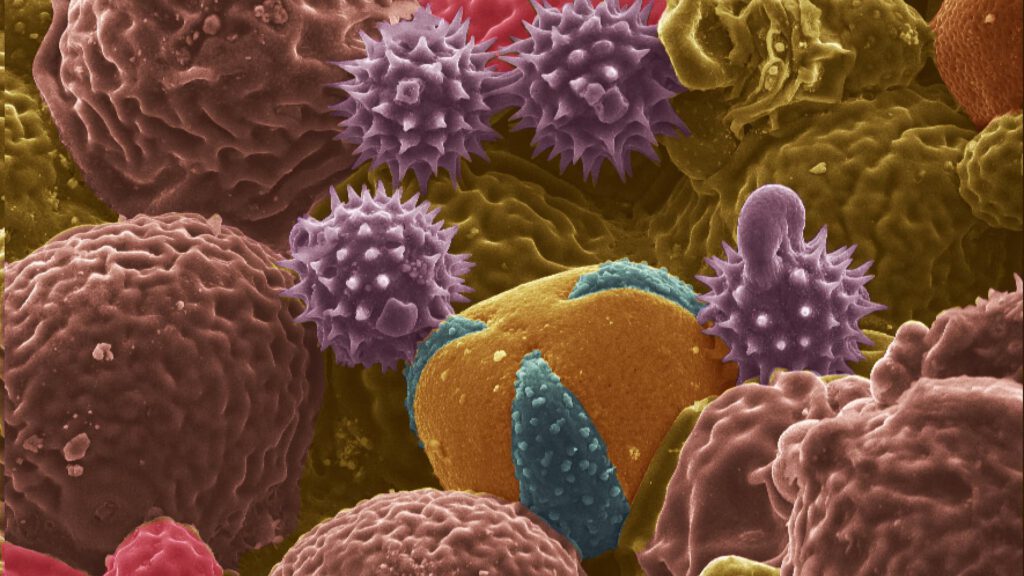

Auch wenn die Wissenschaft den Zusammenhang zwischen Wasser und der Evolution des Lebens noch nicht endgültig geklärt hat, ist unbestritten, dass sämtliche Lebewesen auf der Erde überwiegend aus Wasser bestehen. Was uns zurückbringt zum Garten Eden und zu Adam, der laut Schöpfungsbericht aus Staub oder Lehm geformt wurde. In Wirklichkeit bestehen Spermien überwiegend aus Wasser, und der menschliche Embryo reift im Fruchtwasser der Gebärmutter heran. In einigen Organismen beträgt der Wasseranteil 90 Prozent, und bei einem erwachsenen Menschen sind es immerhin 60 Prozent. 8 Dabei besteht das Herz zu 73 Prozent aus Wasser, die Lungen zu 83 Prozent, die Haut zu 64 Prozent, die Muskeln und Nieren zu je 79 Prozent und die Knochen zu 31 Prozent.9 Blutplasma, die hellgelbe Mischung, die Blutkörperchen, Enzyme, Nährstoffe und Hormone transportiert, ist zu 90 Prozent Wasser.Wasser steht im Mittelpunkt aller lebendigen Systeme. Die Liste ist eindrucksvoll:

[Wasser ist] ein lebenswichtiger Bestandteil im Leben jeder Zelle und ihr Grundbaustein. Es reguliert die Körpertemperatur durch Schweiß und Atmung. Die Kohlenhydrate und Proteine, die unser Körper als Nahrung benötigt, werden mithilfe von Wasser verstoffwechselt und im Blut transportiert. Über Wasser in Form von Urin werden Abfälle aus dem Körper ausgeschieden. Wasser dient als Stoßdämpfer für das Gehirn, das Rückenmark und den Fötus. Es bildet Speichel und schmiert die Gelenke.

Rund um die Uhr fließt Wasser in unsere Körper hinein und wieder hinaus. Unser Körper ist ein offenes System, durch seine halbdurchlässigen Hüllen gelangt das Süßwasser aus der Hydrosphäre der Erde in unseren Körper, übernimmt dort Lebensfunktionen, um dann wieder in die Hydrosphäre abgegeben zu werden. Dieser Wasserkreislauf unterstreicht, dass der menschliche Körper – und der aller Lebewesen – keine feste Struktur ist, sondern ein Muster fließender Aktivitäten, und dass er kein geschlossenes System ist, das Energie aufnimmt, um sein autonomes Selbst zu ernähren, sondern ein dissipatives System, das sich von Energie ernährt und Entropie ausscheidet.

Jeder Mensch weiß intuitiv, dass Wasser Leben ist. Ohne Essen können wir in der Regel gut drei Wochen überleben, doch ohne Wasser höchstens drei bis vier Tage. Doch heute ist der Wasserkreislauf in Unordnung geraten, er verändert die Dynamik aller anderen irdischen Sphären und gefährdet unser Überleben und das aller anderen Spezies. An diesem Punkt waren wir schon einmal.

Déjà-vu und die zweite Flut

Zehntausend Jahre später, inmitten der Erwärmung des Planeten, lehnt sich die Hydrosphäre ein weiteres Mal auf. Wissenschaftler vermuten, dass die Hälfte aller Spezies in den kommenden achtzig Jahren vom Aussterben bedroht sind. Diese Arten leben zum Teil seit Jahrmillionen auf der Erde. Wissenschaftler debattieren heftig über die möglichen Ursachen für dieses Massensterben. Die meisten sehen die Verantwortung bei der Industrie und der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, die gewaltige Mengen von Kohlendioxid, Methan und Stickoxiden in die Atmosphäre freisetzt und das Klima erwärmt. Diese Position wird auch durch zahlreiche geologische Beweise gestützt. Andere vertreten die Auffassung, dass der Weg in die Auslöschung bereits mit der Entstehung der ersten großen hydraulischen Zivilisationen im Nahen Osten, Nordafrika, Indien und China vor rund sechstausend Jahren begann.

Am Anfang der Geschichte, wie sie Menschen in aller Welt erzählen, steht eine große Flut, die den gesamten Erdball bedeckte. In der biblischen Tradition schickt Jahwe einen Regen, der alles Leben ertränkt, mit Ausnahme von Noah und seiner Familie sowie einem Paar von jeder Tierart, die auf der Arche gerettet werden. Andere Kulturen erzählen ähnliche Geschichten von einer Flut und der Rettung der Schöpfung. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler tatsächlich Belege für katastrophale Überschwemmungen gefunden, die mit dem Ende der letzten Eiszeit verschiedene Regionen der Welt heimsuchten. In Eurasien, Nordamerika und anderswo tauten gewaltige von Eis aufgestaute Seen auf, einst gefrorene Flüsse traten über die Ufer und brachten Tod und Verderben. Die durch die Schmelze verursachten Verheerungen gruben sich offenbar tief in das kollektive Gedächtnis unserer Vorfahren ein und sind die älteste historische Erinnerung, die erst mündlich und später schriftlich bis in die Gegenwart überliefert wurde.

Während 95 Prozent seiner Geschichte lebte der Homo sapiens als Jäger und Sammler und passte sich genau wie seine Mitlebewesen fortwährend an die Jahreszeiten und die Schwankungen der Natur an. Die Hominiden, deren Evolution vor rund 200 000 bis 300 000 Jahren im Homo sapiens gipfelte, lebten auf einem gefährlichen Planeten mit langen Eiszeiten, gefolgt von Warmphasen. Mit dem Rückzug der Gletscher des Pleistozäns vor rund zehntausend Jahren begann das gemäßigte Klima, das wir heute kennen. Mit dem Beginn des Holozäns nahmen unsere Vorfahren eine sesshafte Lebensweise auf, die sich durch Ackerbau und Viehzucht auszeichnete, und es folgte der Aufstieg der urbanen und hydraulischen Zivilisationen vor rund sechstausend Jahren im Nahen Osten und kurz darauf in Indien und China. Erstmals in der Geschichte des Lebens auf der Erde drehte der Mensch die Richtung der Anpassung um: Er folgte nicht mehr dem Auf und Ab der Natur wie alle anderen Lebewesen, sondern passte umgekehrt die Natur an seine Wünsche und Bedürfnisse an. Das war der Anbruch der urbanen Zivilisation – eine über sechs Jahrtausende währende Ära, die mit dem auf der Verbrennung von fossilen Brennstoffen basierenden Industriezeitalter, dem Aufstieg des Kapitalismus, der Erderwärmung und der Entfesselung der Hydrosphäre einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat.

Zur Veranschaulichung einige Zahlen aus den Vereinigten Staaten: Im vergangenen Jahrzehnt erlebte das Land 22 Extremwetterereignisse (die der Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft Schaden von über einer Milliarde Dollar zufügten), die mit Klimawandel und der radikalen Neuorientierung der Kreisläufe der Hydrosphäre zusammenhingen.14 Allein im Jahr 2021 richteten Klimakatastrophen dort Schäden in Höhe von mehr als 145 Milliarden Dollar an, darunter eine Kältewelle im Süden, gewaltige Waldbrände in Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Montana, Oregon und im Bundesstaat Washington, eine Dürre und Hitzewelle im Sommer und Herbst im Westen der Vereinigten Staaten, massive Überschwemmungen in Kalifornien und Louisiana, zahllose Windhosen, vier Wirbelstürme und sieben weitere schwere Wetterereignisse. Nach Berechnung der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) verursachten mit dem Klimawandel zusammenhängende Extremwetterereignisse – alle im Kontext der sich rasch verändernden hydrologischen Kreisläufe – zwischen 2017 und 2021 Schäden in Höhe von mehr als 742 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der 2021 verabschiedete Infrastrukturplan der US-Regierung, der über das kommende Jahrzehnt hinweg die Treibhausemissionen reduzieren und die Infrastruktur für eine klimaresistente Dritte Industrielle Revolution aufbauen soll, sah lediglich 550 Milliarden Dollar für Klimaprogramme vor. Schon 2021 lebten 40 Prozent aller Amerikaner in einem von Klimakatastrophen heimgesuchten Land.

Mehr noch, . Prozent der Bevölkerung leben in Kommunen, die auf Dämme, Deiche, Stauseen und künstliche Riffe angewiesen sind. Ein großer Teil dieser Infrastruktur ist altersschwach und reparaturbedürftig, Dämme sind durchschnittlich fast sechzig Jahre alt und Deiche über fünfzig. Diese Anlagen sind nicht auf die Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen, Brände und Wirbelstürme des zunehmend unberechenbaren hydrologischen Kreislaufs ausgelegt. Die Vereinigten Staaten stehen mit diesem Problem nicht allein da. Eine 2022 in der Fachzeitschrift Water veröffentlichte Studie geht davon aus, dass 2050 rund 61 Prozent aller Staudämme des Planeten in Flusstälern liegen werden, »die durch Dürren, Überschwemmungen oder beides stark bis extrem gefährdet sind«. Jedes Land steht vor einem ähnlichen Dilemma: Entweder müssen wir die hydraulische Infrastruktur kontinuierlich instand halten und erneuern, was nicht zu schaffen ist, oder wir müssen zulassen, dass das Wasser seinen Weg nimmt, und ein neues Gleichgewicht suchen. Letzteres bedeutet massive Entschädigungen und Umsiedlungen der Menschen in nicht gefährdete Gebiete, um das Wasser zu renaturieren und dem erblühenden Leben neue ökologische Räume zu eröffnen.

Wir können nicht behaupten, man hätte uns nicht gewarnt. Wissenschaftliche Vordenker läuten seit langem die Alarmglocken, darunter auch der renommierte russische Geochemiker Wladimir Wernadski, der bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Biosphäre sprach und die Hydrosphäre als entscheidende Instanz für die Evolution des Lebens auf der Erde beschrieb. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mutmaßte der amerikanische Biologe, Physiologe, Chemiker und Philosoph Lawrence Joseph Henderson, das Wasser könne das fehlende Bindeglied zwischen der belebten Erde und dem Kosmos sein. In jüngerer Zeit formulierten die Biologin Lynn Margulis und der Chemiker James Lovelock die inzwischen allgemein akzeptierte Hypothese von der Erde als selbstorganisiertem System, das sie Gaia nannten; auch sie sorgten sich um die Auswirkungen der menschlichen Zivilisation auf die Hydrosphäre der Erde. Wernadski, Henderson und Margulis waren sich einig, dass das Wasser die Lebenskraft der Erde und vermutlich auch des übrigen Universums ist. In jüngerer Zeit haben Chemiker, Physiker und Biologen begonnen, die unerforschten Eigenschaften des Wassers aufzuschlüsseln.

Wir Wasserwesen:

Wie der Mensch aus der Tiefe kam

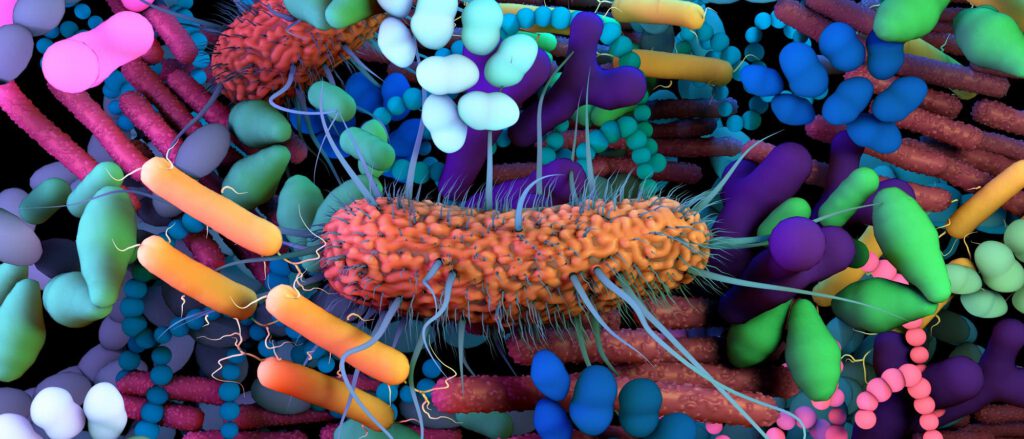

Dieses Buch erzählt eine neue Geschichte von der Entstehung des Lebens auf der Erde, die das Wasser zum Protagonisten macht und unsere Wahrnehmung von uns und unserer Beziehung zu unserem blauen Planeten verändern will. Wir Menschen haben uns zwar schon beinahe daran gewöhnt, uns als Nachfahren unserer nächsten Verwandten, der Primaten, zu verstehen, doch tatsächlich reichen unsere evolutionären Wurzeln sehr viel weiter zurück, nämlich bis in die Tiefe der Ozeane. Paläontologen wissen schon lange, dass die wahren Ursprünge unserer Spezies bei den allerersten Mikroorganismen in den Weltmeeren liegen, doch über die Vorgeschichte unserer Spezies gab es lange Zeit kaum belastbare Daten.

Das Gehirn des modernen Menschen besteht zu 0,5%

aus Plastik

Einige der Lücken wurden in den letzten Jahrzehnten geschlossen. Im Jahr 2006 berichtete Neil Shubin von der University of Chicago in zwei in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Artikeln, bei einer Grabung in einer alten Felsformation im Bird Fjord auf der kanadischen Insel Ellesmere Island hätten er und sein Team die fossilen Überreste eines bis zu 2,75 Meter langen Lebewesens gefunden, das vor 375 Millionen Jahren lebte, just als die ersten vierbeinigen Landwirbeltiere aus Fischen hervorgingen. Diese sogenannten Tetrapoden hatten Fischschuppen und Kiemen, aber auch anatomische Merkmale, wie sie nur bei Tieren gefunden werden, die einige Zeit an Land verbringen. Shubin und seine Kollegen gaben dem Wesen den Namen »Fishapod«. Das Tier hatte einen runden Schädel und einen beweglichen Hals und trug seine Augen wie die späteren Krokodile hoch auf dem Kopf, um aus dem Wasser den Horizont überblicken zu können. Außerdem hatte es einen großen Brustkorb mit verschränkten Rippen, was auf Lungenatmung hindeutete. Die Wissenschaftler vermuteten, dass der Rumpf stark genug gewesen sein müsse, um das Tier in Flachwasser oder an Land zu tragen. Bei der Untersuchung der Brustflossen stießen die Wissenschaftler auf etwas Unerwartetes: die Anfänge der für Tetrapoden typischen Hand, eine Urform eines Handgelenks und fünf fingerähnliche Knochen. Shubin rief aus: »Das ist unser Zweig! Wir sehen hier unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Cousin!«

Ein Forschungsteam vergleicht die Plastikaufnahme verschiedener Organe und entdeckt: ausgerechnet unsere Gehirne speichern am meisten Plastik. Noch unangenehmer könnte jedoch der Befund sein, dass der Anteil dieser Plastikablagerungen in den letzten Jahren drastisch gestiegen ist. Einen halben Prozent des Gewichts der jüngsten untersuchten Gehirne machten Mikro- und Nanoplastik mittlerweile aus.

Der Mensch ist keine Ausnahme

Erst vor wenigen Jahren wurde die Vermutung laut, dass es auf dem gesamten Globus keinen plastikfreien Ort mehr gebe. Anlass für diese These war damals die Entdeckung von Mikroplastik in der entlegenen Antarktis. Vor wenigen Monaten unternahmen das Alfred-Wegener-Institut und die Universität Basel eine weitere Expedition – mit einer bösen Überraschung.

Die Art der Probennahme der ersten Expedition war ungenau, das genutzte Filtersystem konnte nur Plastikpartikel bis zu einer Größe von 300 Mikrometern erfassen. Kleinere Partikel entgingen also der Messung. Die jüngste Analyse, die bis zu 11 Mikrometer kleine Partikel berücksichtigte, zeigte: über 98% der gesamten antarktischen Plastikmasse war bisher nicht erfasst worden (1). Der gemessene Plastikanteil, mit einem Gewicht über 300 Mikrometer, war also lediglich ein verschwindend geringer Bruchteil des Gesamtaufkommens. Und auch hier gilt, dass Partikel kleiner als 11 Mikrometer in der Analyse untergehen. Damit beschränkte sich die Untersuchung auf Mikroplastik (kleiner als 5mm), denn Nanoplastik ist kleiner als 1 Mikrometer.

Vor diesem Hintergrund sollte es nicht verwundern, dass auch im Blutkreislauf des Menschen mittlerweile stets eine Dosis Plastik mit fließt. Für die Versorgung des Gehirns zum Beispiel sind die Halsschlagadern zentral. Verklumpen fettige Plaques die Gefäße – meist wegen schlechter Ernährung – oder brechen Teile davon heraus und verstopfen die kleinen Gefäße im Gehirn, so kann es zum Schlaganfall kommen. Eine italienische Forschungsgruppe konnte diesen März im renommierten New England Journal of Medicine zeigen, dass sich den besagten Plaques häufig Mikroplastik beimischt (2). Bei 257 Patientinnen und Patienten wurden die Halsschlagadern geöffnet, Plaques entnommen und auf ihren Plastikgehalt untersucht. Bei mehr als der Hälfte (58%) aller Patientinnen und Patienten war Mikroplastik Bestandteil der ‚Gefäßverkalkungen‘, bei einigen davon auch Nanoplastik. In den drei Jahren nach der Untersuchung zeigte sich sodann, dass die Patientinnen und Patienten mit Plastik-Plaques häufiger an Schlaganfällen und Herzinfarkten litten und insgesamt ein höheres Sterberisiko hatten.

Cholesterinmoleküle im Verdacht

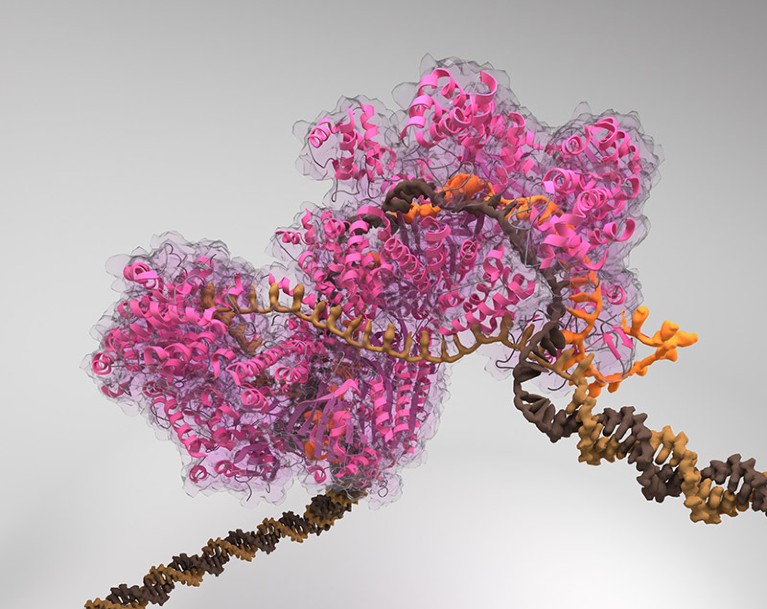

Vor wenigen Tagen erschien schließlich eine US-Studie, welche den Plastikgehalt in verschiedenen Organen untersuchte (3). Die Studie ist noch im Preprint, d.h. sie wurde noch nicht von Kolleginnen und Kollegen begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht. Das aber dürfte bald folgen, denn die Ergebnisse sind brisant: im Vergleich zu Leber und Niere war im Gehirn ein bis zu 30-fach erhöhter Plastikanteil entdeckt worden. Das Forschungsteam obduzierte dazu 92 Gehirne von Menschen um die 50 Jahre, die zwischen 2016 und 2024 gestorben waren. Besonders beunruhigend: über diesen Zeitraum stieg der Plastikanteil der Gehirne immer weiter an. Menschen, die 2016 gestorben waren, hatten im Schnitt nur halb so viel Plastik im Hirngewebe gespeichert wie Menschen, die dieses Jahr, 2024 verstarben. Für dieses Jahr entsprach der Plastikanteil 4,8mg/g (4800µg/g) oder durchschnittlich 0,5% des gesamten Gehirngewichts. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, knackt die Menschheit bald die 1%-Marke. Doch woher kommt dieser Plastikhunger des Gehirns?

Das Gehirn hat Plastikhunger

Wie im Falle der Antarktis ist die Wissenschaft bisher nicht sicher, wie genau das Plastik in unser wichtigstes Organ kommt. Eine mögliche Erklärung stammt aus Mausexperimenten. Bei Mäusen schützte die Blut-Hirn-Schranke, wie auch beim Menschen, die Mäusehirne vor Plastik aus dem Blut. Doch wenn das Plastik über die Nahrung aufgenommen wurde, durchbrach es die Blut-Hirn-Schranke. Die These der Forscherinnen und Forscher ist, dass die Cholesterinmoleküle, welche Fette aus dem Magen-Darm-Trakt in die Organe befördern, das Plastik aufnehmen. Insbesondere Nanoplastik schleusen sie dann, wie ein Trojanisches Pferd, in das Gehirn ein. Dieses besteht zu einem großen Teil aus Fett, da die Axone, die Leitungsbahnen zwischen den Nervenzellen, elektrisch isoliert werden müssen. Eine Aufgabe, welche die Natur mit Myelin, einer Fettschicht, gelöst hat.

Und jetzt?

Üblicherweise enden sowohl wissenschaftliche als auch journalistische Texte zu solchen Themen mit einer Entwarnung. ‘Der Schluss, dass so viel Plastik für unsere grauen Zellen nicht gesund sein kann, ist zu voreilig, denn es gibt ja keine experimentellen Studien, die einen kausalen Mechanismus nachweisen könnten.‘ Theoretisch ist das natürlich richtig – ein kausales Verständnis der Effekte von Plastik auf unsere Gesundheit haben wir bislang nicht. Hierfür fehlen eindeutige Experimente, die ethisch nicht vertretbar wären (man müsste hierfür beispielsweise Menschen in zwei Gruppen einteilen und der einen Gruppe Mikroplastik in die Nahrung beimengen).

Dennoch sind Hinweise wie jene aus der Halsschlagaderstudie bedenklich, und die nackten Zahlen und ihr schneller Zuwachs äußerst erstaunlich. Wenn die intuitiven Bedenken, die wohl die meisten Menschen bei diesen Neuigkeiten haben, sich irgendwann bestätigen sollten, dann nur, weil der Schaden bereits angerichtet und deutlich genug ist, um erkannt zu werden. Ein politisches, notwendigerweise internationales Gegensteuern würde ohnehin Jahrzehnte dauern, sodass Umdenken in der Nutzung von Plastik ein Gebot der Gegenwart sein sollte. Politische Verbote, wie das Plastikstrohhalmverbot der EU, wären die schnellstmöglichen Interventionen. Wenn sich hingegen irgendwann alle gesundheitlichen Bedenken in Luft auflösten, wenn sich beispielsweise zeigte, dass Gehirne auch 5% Plastikanteil tolerieren können – dann hätten wir wenigstens immer noch die Natur vor Müllbergen geschützt.

Energie-Missionen

Systemintegration

Interne elektrochemische Reformierung

Versorgungssicherheit

Amortisation

Weltraumkälte kehrt chemische Regeln um…..

….und bekannte Regeln gelten nicht mehr. Das ist das überraschende Ergebnis einer Arbeitsgruppe

um Frédéric Merkt von eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ), die die Reaktion von Wasserstoff mit Amoniak bei extrem niedrigen Temperaturen untersuchte. wirken unter diesen Bedingungen Rotationsenergie und Temperatur genau entgegengesetzt zu ihren Effekten bei hohen Temperaturen.Kohlenstoffringe, Aminosäuren, DNA-Vorläufer: Viele Moleküle, die für den Ursprung des Lebens unerlässlich sind, entstehen schon in den Weiten des Weltalls.

Doch in der eisigen Kälte des interstellaren Raums verlaufen chemische Reaktionen ganz anders als bei uns auf der Erde. Wo Moleküle nur wenig Energie haben, spielen plötzlich subtile Quantenvorgänge eine wichtige Rolle –

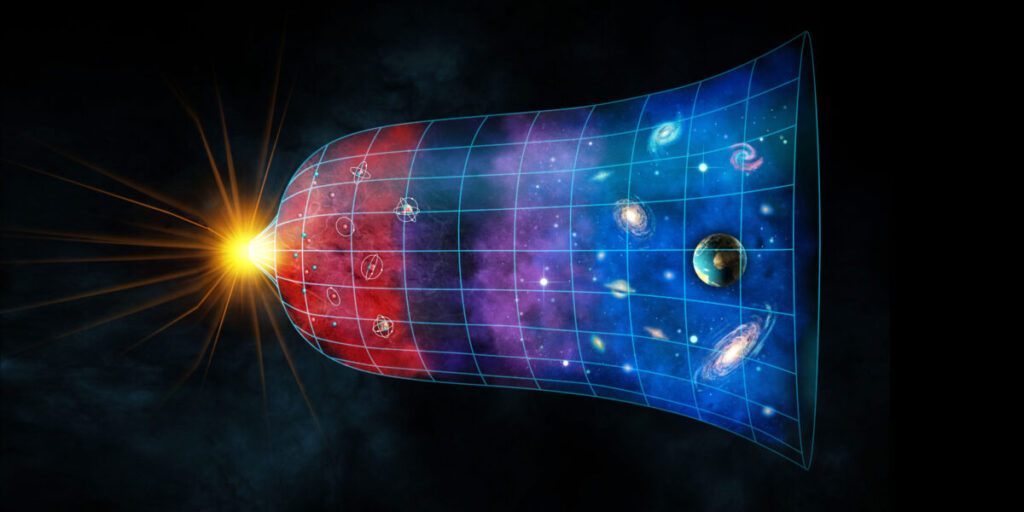

„Urknall“ vor 13.7 Mrd. Jahre

Zwischen den Sternen bilden sich die Bausteine des Lebens nach anderen Prinzipien…

…als auf der Erde. Der Einfluss zweier entscheidender Faktoren wirkt genau umgekehrt.

Kohlenstoffringe, Aminosäuren, DNA-Vorläufer: Viele Moleküle, die für den

Ursprung des Lebens unerlässlich sind, entstehen schon in den Weiten des Weltalls.

Doch in der eisigen Kälte des interstellaren Raums verlaufen chemische Reaktionen

ganz anders als bei uns auf der Erde. Wo Moleküle nur wenig Energie haben, spielen

plötzlich subtile Quantenvorgänge eine wichtige Rolle –

Über Jahrmillionen haben sterbende Sterne das Gas des interstellaren Raums mit

vielerlei Elementen angereichert. Diese Atome verbinden sich in Gas- und Staubwolken

zu einer Vielzahl von Molekülen, die schließlich auch das Leben in Gang brachten.

Doch die Details, wie diese entscheidenden Reaktionen der interstellaren Chemie

ablaufen und mithin, welche Moleküle sich dabei bevorzugt bilden, ist rätselhaft.

Denn die Bedingungen dort sind ganz anders als jene, unter denen man auf der Erde

Chemie betreibt. Das Innere der Gas- und Staubwolken ist eiskalt. Die Molekülbausteine

haben kaum Energie, alles, was passiert, passiert extrem langsam – und normalerweise

irrelevante Quantenunterschiede haben womöglich großen Einfluss.

Die Arbeitsgruppe um Merkt untersuchte deswegen die Reaktion des Wasserstoffions H2+

mit Ammoniak (NH3), zwei in interstellaren Wolken häufig auftretenden Molekülen,

bei Temperaturen, die weniger als 50 Grad über dem absoluten Nullpunkt lagen.

In den Experimenten ersetzten sie Wasserstoff teilweise durch Deuterium, das ein Neutron

mehr hat, um die Reaktionsprodukte voneinander zu unterscheiden. Außerdem verwandelte

sie neutralen molekularen Wasserstoff nicht direkt in das Ion, sondern versetzte eines seiner

Elektronen in einen so genannten Rydberg-Zustand, bei dem dieses extrem weit von den

Atomen weg ist. So reagiert das Molekül bei engen Kontakten wie H2+, ist aber

von Weitem betrachtet neutral, so dass elektrische Felder das Experiment nicht stören.

Zudem kontrollierte das Team, wie schnell das Ammoniakmolekül rotierte: Da eine Seite des Moleküls eine andere Ladung trägt als die andere, »sieht« der Reaktionspartner ein umso neutraleres Molekül, je schneller es rotiert. Da die geladenen Molekülteile für die Reaktion entscheidend sind, verringert der Effekt bei höheren Temperaturen die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Stoffe reagieren. Doch hier erlebte die Arbeitsgruppe eine echte Überraschung: Die schneller rotierenden Moleküle reagierten sogar besser. Ebenfalls anders als bei hohen Temperaturen waren die Stoffe außerdem umso reaktionsfreudiger, je niedriger die Temperatur war. Normalerweise laufen Reaktionen besser ab,

je mehr Energie die Moleküle beim Zusammenstoß haben, also je heißer sie sind.

Die Arbeitsgruppe um Merkt untersuchte deswegen die Reaktion des Wasserstoffions H2+ mit Ammoniak (NH3), zwei in interstellaren Wolken häufig auftretenden Molekülen, bei Temperaturen, die weniger als 50 Grad über dem absoluten Nullpunkt lagen. In den Experimenten ersetzte sie Wasserstoff teilweise durch Deuterium, das ein Neutron mehr hat, um die Reaktionsprodukte voneinander zu unterscheiden. Außerdem verwandelte sie neutralen molekularen Wasserstoff nicht direkt in das Ion, sondern versetzte eines seiner Elektronen in einen so genannten Rydberg-Zustand, bei dem dieses extrem weit von den Atomen weg ist. So reagiert das Molekül bei engen Kontakten wie H2+, ist aber von Weitem betrachtet neutral, so dass elektrische Felder das Experiment nicht stören.

Zudem kontrollierte das Team, wie schnell das Ammoniakmolekül rotierte: Da eine Seite des Moleküls eine andere Ladung trägt als die andere, »sieht« der Reaktionspartner ein umso neutraleres Molekül, je schneller es rotiert. Da die geladenen Molekülteile für die Reaktion sind, verringert der Effekt bei höheren Temperaturen die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Stoffe reagieren. Doch hier erlebte die Arbeitsgruppe eine echte Überraschung: Die schneller rotierenden Moleküle reagierten sogar besser. Ebenfalls anders als bei hohen Temperaturen waren die Stoffe außerdem umso reaktionsfreudiger, je niedriger die Temperatur war. Normalerweise laufen Reaktionen besser ab, je mehr Energie die Moleküle beim Zusammenstoß haben, also je heißer sie sind.

Letzterer Befund leuchtet ein. Bei so niedrigen Temperaturen ist entscheidender, wie viel Zeit die Stoffe in unmittelbarer Nähe zueinander verbringen. Dass allerdings eine schnellere Rotation die Reaktion sogar erleichtert, war nicht absehbar. Hinter dem Effekt stecken subtile Quanteneffekte, durch die der erste Schritt der Reaktion, die elektrostatische Wechselwirkung zwischen den Molekülen, erleichtert wird. Dieser Befund sei vermutlich wichtig für viele vergleichbare Reaktionen der interstellaren Chemie, schreiben die Fachleute. Denn ein geladenes Molekül zeigt unabhängig von seiner Rotation immer seine Ladung nach außen. Bei einem neutralen Molekül dagegen spielt die genaue Ladungsverteilung und deren Ausrichtung bei einem Kontakt mit einem anderen Stoff eine viel größere Rolle.

Die Arbeitsgruppe um Merkt untersuchte deswegen die Reaktion des Wasserstoffions H2+ mit Ammoniak (NH3), zwei in interstellaren Wolken häufig auftretenden Molekülen, bei Temperaturen, die weniger als 50 Grad über dem absoluten Nullpunkt lagen. In den Experimenten ersetzte sie Wasserstoff teilweise durch Deuterium, das ein Neutron mehr hat, um die Reaktionsprodukte voneinander zu unterscheiden. Außerdem verwandelte sie neutralen molekularen Wasserstoff nicht direkt in das Ion, sondern versetzte eines seiner Elektronen in einen so genannten Rydberg-Zustand, bei dem dieses extrem weit von den Atomen weg ist. So reagiert das Molekül bei engen Kontakten wie H2+, ist aber von Weitem betrachtet neutral, so dass elektrische Felder das Experiment nicht stören.