Morgan Stanley, JPMorgan und eine internationale Bankengruppe sind in aller Stille

zu dem Schluss gekommen, dass der Klimawandel wahrscheinlich das 2-Grad-Ziel des Pariser Abkommens überschreiten wird, und prüfen, wie die Gewinne erhalten werden können

KLIMA-DRAHT

Top-Institutionen an der Wall Street bereiten sich auf eine harte Zukunft der globalen Erwärmung vor, die die

Temperaturgrenzen überschreitet, auf die sich mehr als 190 Nationen vor einem Jahrzehnt geeinigt haben, wie

Branchendokumente zeigen.

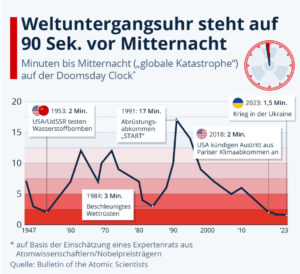

Das Eingeständnis der Großbanken, dass die Welt wahrscheinlich daran scheitern wird, eine Erwärmung von mehr als 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu verhindern, wird in obskuren Berichten für Kunden, Investoren und Mitglieder von Handelsverbänden dargelegt. Die meisten wurden nach der Wiederwahl von Präsident Donald Trump veröffentlicht, der versucht, die Bundespolitik aufzuheben, die saubere Energie unterstützt und gleichzeitig die Produktion von Öl, Gas und Kohle den Hauptursachen der globalen Erwärmung – ankurbelt.

Die jüngsten Berichte – von Morgan Stanley, JPMorgan Chase und dem Institute of International Finance – zeigen, dass die Wall Street festgestellt hat, dass das Temperaturziel praktisch tot ist, und beschreiben, wie Top-Finanzinstitute planen, weiterhin profitabel zu arbeiten, wenn die Temperaturen und Schäden in die Höhe schnellen.

„Wir erwarten jetzt eine 3°C-Welt“, schrieben die Analysten von Morgan Stanley Anfang des Monats und verwiesen auf „die jüngsten Rückschläge bei den globalen Dekarbonisierungsbemühungen“.

Die verblüffende Schlussfolgerung deutet darauf hin, dass die Bank davon ausgeht, dass der Planet auf eine Zukunft zusteuert, in der schwere Dürren und Ernteausfälle weit verbreitet sind, der Anstieg des Meeresspiegels in Fuß statt in Zentimetern gemessen wird und tropische Regionen wochenlang Episoden extremer Hitze und Feuchtigkeit erleben, die tödliche Risiken für Menschen mit sich bringen würden, die im Freien arbeiten. Das globale Pariser Klimaabkommen, aus dem sich die USA unter Trump zurückziehen, zielt darauf ab, den Anstieg der Durchschnittstemperaturen auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass eine dauerhafte Überschreitung von 1,5 Grad – eine Schwelle, die die Welt im vergangenen Jahr zum ersten Mal überschritten hat – zu immer schwerwiegenderen Auswirkungen auf das Klima führen könnte, wie z. B. dem Untergang von Korallenriff-Ökosystemen, auf die Hunderte von Millionen Menschen für Nahrung und Sturmflutschutz angewiesen sind.

Die Klimaprognose von Morgan Stanley wurde in einem banalen Research-Bericht über die Zukunft von Klimaanlagenaktien versteckt, den das Unternehmen seinen Kunden am 17. März vorlegte. Ein Szenario mit einer Erwärmung von 3 Grad, so die Analysten, könnte die Wachstumsrate des 235 Milliarden US-Dollar schweren Abkühlungsmarktes jedes Jahr mehr als verdoppeln, von 3 Prozent auf 7 Prozent bis 2030.

„Das politische Umfeld hat sich verändert, also passen sich einige von ihnen dem an“, sagte Gautam Jain, ein ehemaliger Investmentbanker, der jetzt als Senior Research Scholar an der Columbia University tätig ist, über die zunehmend düsteren Klimaprognosen der Wall Street. „Aber meistens ist es eine rationale Geschäftsentscheidung.“

Auf eine potenziell katastrophale globale Erwärmung zu setzen, sei sowohl eine Anerkennung des aktuellen Emissionspfads als auch ein politisch kluger Schachzug in der zweiten Trump-Ära, so Jain.

„Niemand möchte als Gegner der pro-fossilen Energiepolitik der Regierung angesehen werden“, sagte er. „Diese Banken sind Unternehmen, also müssen sie sich das Risiko ansehen, das sie in ihrem Portfolio haben, und die Chancen, die sie im wahrscheinlichsten Umfeld sehen.“

Auf eine potenziell katastrophale globale Erwärmung zu setzen, sei sowohl eine Anerkennung des aktuellen Emissionspfads als auch ein politisch kluger Schachzug in der zweiten Trump-Ära, so Jain.

„Niemand möchte als Gegner der pro-fossilen Energiepolitik der Regierung angesehen werden“, sagte er. „Diese Banken sind Unternehmen, also müssen sie sich das Risiko ansehen, das sie in ihrem Portfolio haben, und die Chancen, die sie im wahrscheinlichsten Umfeld sehen.“

Auf eine potenziell katastrophale globale Erwärmung zu setzen, sei sowohl eine Anerkennung des aktuellen Emissionspfads als auch ein politisch kluger Schachzug in der zweiten Trump-Ära, so Jain.

„Niemand möchte als Gegner der pro-fossilen Energiepolitik der Regierung angesehen werden“, sagte er. „Diese Banken sind Unternehmen, also müssen sie sich das Risiko ansehen, das sie in ihrem Portfolio haben, und die Chancen, die sie im wahrscheinlichsten Umfeld sehen.“

Ziele neu kalibrieren“

Die offene Einschätzung des Klimatisierungsmarktes von Morgan Stanley folgt auf ein Briefing eines Handelsverbandes im Februar, in dem Branchenvertreter argumentierten, dass der Finanzsektor eine koordinierte Nachrichtenkampagne an Regulierungsbehörden, Investoren und die Öffentlichkeit benötigt, dass die Pariser Ziele nicht mehr in Reichweite sind – und von den Banken nicht erwartet werden sollte, dass sie sie verfolgen.

JPMorgan, die wertvollste Bank der Welt, beschreibt den Anlegern in einem detaillierten Bericht, der „Die Welt ist nicht auf dem richtigen Weg, den Temperaturanstieg auf unter 2°C zu begrenzen – und die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C ist mit ziemlicher Sicherheit unerreichbar“, so das Institute of International Finance jährlich veröffentlicht wird, wie sie Klimarisiken bewertet.* Damals und in späteren Berichten sagte die Bank, dass sie Investitionen anhand von „Basisszenarien“ prüft, die von einer globalen Erwärmung von 2,7 bis mehr als 3 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts ausgehen.

„Die Finanzinstitute müssen ihre Ziele neu kalibrieren, um widerzuspiegeln, dass 1,5 °C nicht mehr als strategische Ziele geeignet sind“, heißt es in dem Briefing. „Reputationsprobleme können entstehen, wenn es unter den Stakeholdern keine einheitliche Meinung darüber gibt, wie solche Prozesse gehandhabt werden sollten und welche Kriterien möglicherweise angewendet werden müssen.“

Ein Sprecher von JPMorgan betonte, dass die Bank zwar ihre Investitionen anhand einer Vielzahl potenzieller Klimaszenarien einem Stresstest unterzieht, sich aber weiterhin dazu verpflichtet, ihre Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren, im Einklang mit dem Pariser Abkommen.

„Diese Leute machen keine Vermutungen aus heiterem Himmel“, sagte er. „Sie folgen der Wissenschaft.“

Im jüngsten Bericht von JPMorgan, der Ende November veröffentlicht wurde, erläuterte CEO Jamie Dimon das Engagement der Bank für die Finanzierung eines globalen Übergangs zu sauberer Energie. Er deutete aber auch an, welche Rolle Trump und andere politische Führer bei der Verlangsamung des Klimafortschritts spielen könnten.

„Eine konstruktive Führung und Politik der Regierung ist ebenfalls notwendig, insbesondere in den Bereichen Steuern, Genehmigungen, Energienetze, Infrastruktur und technologische Innovation“, sagte Dimon in einem Vorwort des Berichts.

Ein Sprecher von JPMorgan betonte, dass die Bank zwar ihre Investitionen anhand einer Vielzahl potenzieller Klimaszenarien einem Stresstest unterzieht, sich aber weiterhin dazu verpflichtet, ihre Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren, im Einklang mit dem Pariser Abkommen.

Die Wall Street weiß, wie man die Zahlen durchrechnet, und im Moment rechnet das kluge Geld mit einer Erwärmung von über 2 Grad, erklärte Jain, der ehemalige Investmentbanker. „Diese Leute machen keine Vermutungen aus heiterem Himmel“, sagte er.

„Sie folgen ebenso der Wissenschaft.“

Das Leben könnte in einem kosmischen Wimpernschlag nach dem Urknall entstanden sein

Neue Simulationen deuten darauf hin, dass sich bewohnbare Welten erst 200 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet haben könnten

Diese Denkweise inspirierte eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht wurde und untersuchte, wie viel Wasser von einigen der ersten Sterne aufgebrüht worden sein könnte – und herausfand, dass sie das Universum überraschend früh mit dem lebenserhaltenden Molekül angereichert haben könnten. Eine anschließende Preprint-Studie einer Gruppe, zu der dieselben Autoren gehören, die zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Science eingereicht wurde, deutet darauf hin, dass sich nicht lange danach felsige, potenziell ozeantragende Planeten aus diesem wasserreichen Material zusammengeschlossen haben könnten.

„Was unsere Simulationen zeigten, war, dass man nur 200 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits Orte für die Planetenentstehung erhalten könnte, die mit einem Wasserspiegel angereichert sind, der dem heutigen Sonnensystem ähnelt“, sagt Daniel Whalen, Astrophysiker an der University of Portsmouth in England und Hauptautor beider Studien.

Um die Implikationen zu verstehen, stellen Sie sich für einen Moment vor, dass die 13,8 Milliarden Jahre Geschichte des Universums auf eine menschliche Lebensspanne von 70 Jahren komprimiert wurden. Die Ergebnisse von Whalen und seinen Kollegen deuten darauf hin, dass bewohnbare Bedingungen existiert haben könnten, als dieses heute ältere kosmische Wesen gerade einmal ein Jahr alt war. Das Zeitfenster, in dem sich Leben bilden und gedeihen konnte, war möglicherweise viel breiter und älter als das, was die Forscher bisher in Betracht gezogen hatten. Lebendige Welten mit uralten Ozeanen, die sich innerhalb weniger hundert Millionen Jahre nach Anbeginn der Zeit gebildet haben, könnten über den gesamten Kosmos verstreut sein.

Das kosmische Rezept des Lebens

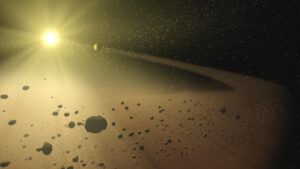

Aber wir wissen, dass das Universum am Anfang eine kosmische Wüste war, in der es keinen Tropfen zu trinken gab. Das änderte sich etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, als die bisher früheste bekannten Sterne aufflackerten. Dichte Klumpen aus primordialem Wasserstoff und Helium, die vom Urknall übrig geblieben waren, kollabierten unter ihrem eigenen Gravitationsgewicht und lösten in ihren Kernen thermonukleare Kettenreaktionen aus, die Wasser im Universum erzeugten. In diesen gigantischen, hellen Kern-Öfen wurden die ersten nennenswerten Mengen von Elementen geschmiedet, die schwerer als Wasserstoff und Helium sind.

Die ersten Sterne, die schnell lebten und jung starben, säten ihre Umgebung durch ihren explosiv gewaltsamen Tod mit Elementen wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Silizium und wurden zu einer Supernovae.

Nachfolgende Generationen von Sternen und Planeten bildeten sich daraus fruchtbare Sternenasche, und aus Supernovae gewonnener Sauerstoff könnte sich vermutlich mit reichlich vorhandenem primordialem Wasserstoff verbinden, um Wasser zu bilden.

100 Millionen Jahre lang gab es im Universum keine Bausteine des Lebens wie Sauerstoff oder Kohlenstoff. Als die Kernfusion im Inneren von Sternen begann, wurde das Universum viel interessanter“, sagt Avi Loeb, Astrophysiker an der Harvard University.

Engpässe durchbrechen

Trotz des frühen Überflusses war es damals nicht unbedingt einfach, Wasser herzustellen. Das Problem ist, dass, obwohl die ersten Sterne viel Sauerstoff produzierten, dieser über große Gebiete verteilt wurde, als er über Supernovae in den Weltraum spuckte.

Folglich wären die Sauerstoffkonzentrationen im Vergleich zu anderen Elementen immer noch niedrig gewesen, was möglicherweise zu einem Engpass bei der Bildung von Wasser geführt hätte. Und alle Wassermoleküle, die sich noch gebildet hätten, wären durch die intensive ultraviolette (UV) Strahlung, die von Sternen im frühen Universum emittiert wurde, das kleiner und dichter bevölkert war als heute, leicht zu Atomen zurückgesprengt worden.

Was dann geschah, war überraschend:

Als die Schockwelle jeder virtuellen Supernova nach außen ausstrahlte, erzeugten Wellen Dichteschwankungen im umgebenden Gas, wodurch ein Teil des Gases zu Klumpen kondensierte. Von dort aus wurden diese dichten Klumpen durch die expandierende Explosionsfront des Auswurfmaterials der Supernova mit Sauerstoff und anderen Elementen der nächsten Generation bestreut. In Übereinstimmung mit der Vorhersage von Loeb, Sternberg und Bialy ermöglichte das dichtere Gas den Klumpen, mehr thermische Wärme zu speichern, was schnellere wassererzeugende chemische Reaktionen ermöglichte.

Aber im Jahr 2015 sagte Loeb zusammen mit Shmuel Bialy, jetzt am Technion-Israel Institute of Technology, und Amiel Sternberg von der Universität Tel Aviv voraus, dass trotz dieser Hindernisse plausibel gemäßigte Bedingungen die Wasserbildung in Gang gesetzt haben könnten. Alles was nötig war, war, dass in einigen der Gaswolken, die das frühe Universum durchzogen, Temperaturen zwischen 250 und 350 Kelvin (-23 und 77 Grad Celsius) herrschten.

Wissenschaftler sind sich heute ziemlich sicher, wie lange unser Universum schon existiert: Es sind 13,8 Milliarden Jahre, mehr oder weniger ,seit der Kosmos durch den Urknall ins Leben gerufen wurde. Aber bei einer verwandten Frage sind sie sich viel weniger sicher: Wann könnte das Leben zum ersten Mal entstanden sein, irgendwo da draußen? Unser Sonnensystem entstand vor gerade einmal 4,6 Milliarden Jahren, nachdem bereits zwei Drittel der kosmischen Zeit verstrichen waren, und das Leben scheint hier fast zu dem Zeitpunkt stattgefunden zu haben, als die Erde von ihrer feurigen Geburt abkühlte und Ozeane aus flüssigem Wasser beherbergte.

„Was unsere Simulationen zeigten, war, dass man nur 200 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits Orte für die Planetenentstehung erhalten könnte, die mit einem Wasserspiegel angereichert sind, der dem heutigen Sonnensystem ähnelt“, sagt Daniel Whalen, Astrophysiker an der University of Portsmouth in England und Hauptautor beider Studien.

Das kosmische Rezept des Lebens

Aber wir wissen, dass das Universum am Anfang eine kosmische Wüste war, in der es keinen Tropfen zu trinken gab. Das änderte sich etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, als Die bisher früheste bekannte aufflackerten. Dichte Klumpen aus primordialem Wasserstoff und Helium, die vom Urknall übrig geblieben waren, kollabierten unter ihrem eigenen Gravitationsgewicht und lösten in ihren Kernen thermonukleare Kettenreaktionen aus, die Wasser im Universum erzeugten. In diesen gigantischen, hellen Kernöfen wurden die ersten nennenswerten Mengen von Elementen geschmiedet, die schwerer als Wasserstoff und Helium sind.

„100 Millionen Jahre lang gab es im Universum keine Bausteine des Lebens wie Sauerstoff oder Kohlenstoff. Als die Kernfusion im Inneren von Sternen begann, wurde das Universum viel interessanter“, sagt Avi Loeb, Astrophysiker an der Harvard University.

In mancher Hinsicht ist die frühe Ankunft der Hauptbestandteile des Lebens – Wasser und schwerere Elemente, die in der Lage sind, komplexe Moleküle zu bilden – also nicht so überraschend. Aber die Einzelheiten darüber, wie diese Rohstoffe tatsächlich zusammengekommen sein könnten, um die Voraussetzungen für das Leben zu schaffen, sind im Dunkeln geblieben.

Trotz des frühen Überflusses war es damals nicht unbedingt einfach, Wasser herzustellen. Das Problem ist, dass, obwohl die ersten Sterne viel Sauerstoff produzierten, dieser über große Gebiete verteilt wurde, als er über Supernovae in sich in den Weltraum aufteilte.

Folglich wären die Sauerstoffkonzentrationen im Vergleich zu anderen Elementen immer noch niedrig gewesen, was möglicherweise zu einem Engpass bei der Bildung von Wasser geführt hätte. Und alle Wassermoleküle, die sich noch gebildet hätten, wären durch die intensive ultraviolette (UV) Strahlung, die von Sternen im frühen Universum emittiert wurde, das kleiner und dichter bevölkert war als heute, leicht zu Atomen zurückgesprengt worden. Was dann geschah, war überraschend: Als die Schockwellen jeder virtuellen Supernova nach außen ausstrahlten, erzeugten Wellen Dichteschwankungen im umgebenden Gas, wodurch ein Teil des Gases zu Klumpen kondensierte. Von dort aus wurden diese dichten Klumpen durch die expandierende Explosionsfront des Auswurfmaterials der Supernova mit Sauerstoff und anderen Elementen der nächsten Generation bestreut. In Übereinstimmung mit der Vorhersage von Loeb, Sternberg und Bialy ermöglichte das dichtere Gas den Klumpen, mehr thermische Wärme zu speichern, was schnellere wassererzeugende chemische Reaktionen ermöglichte.

Aber nehmen wir vorerst an, dass diese theoretischen Spekulationen und Rechenmodelle die Realität widerspiegeln. Wenn Wasser in Regionen des frühen Universums, in denen sich später Sterne der zweiten Generation bilden konnten, so reichlich vorhanden war, könnten dann erdähnliche Planeten aus diesem kosmischen Nebel auftauchen?

Das ist im Wesentlichen die Frage, die Whalen und seine Co-Autoren in der Studie stellten, die sie Science vorlegten. Eine zweite Reihe von Simulationen testete, ob die mit Wasser angereicherten Gasklumpen aus der ersten zu einem massearmen Stern mit einer protoplanetaren Scheibe kollabieren könnten, der felsige, feuchte Welten hervorbringen könnte. Und die Antwort ist, kurz gesagt, dass sie es können.

In diesen Folgesimulationen wird aus dem dichten Gas ein kleiner Stern mit etwa dreiviertel Sonnenmasse geboren, der Planetesimale – kilometergroße Vorläufer von terrestrischen Planeten – im Schlepptau hat. Trotz seiner möglichen Entstehung so früh in der kosmischen Geschichte hat ein Stern dieser Größe möglicherweise noch nicht den größten Teil seines thermonuklearen Brennstoffs verbrannt, was bedeutet, dass er auch heute, so viele Milliarden Jahre später, noch leuchten würde. Und das bedeutet, dass die möglichen primordialen Ozeanplaneten eines solchen Sterns immer noch da draußen sein könnten und darauf warten könnten, dass wir sie finden und untersuchen.

Das soll nicht heißen, dass das Leben auf solchen Welten notwendigerweise einen leichten Start hätte. Es wird angenommen, dass kataklysmische Kollisionen mit Protoplaneten, Asteroiden und Kometen während der Entstehung eines Planeten und in den nächsten Dutzend bis Hunderten von Millionen Jahren danach häufig vorkommen. Das Leben, wenn es jemals auf einer dieser Welten entstanden wäre, hätte immer noch dieses Bombardement ertragen müssen – oder auf sein Ende warten müssen.

Wenn man die Erdgeschichte extrapoliert, in der das Leben nur wenige hundert Millionen Jahre nach der Existenz unseres Planeten begonnen haben könnte, ergibt sich eine ungefähre kosmische Chronologie: 100 Millionen Jahre für die Geburt der ersten Sterne, 10 Millionen für diese Sterne, die lebten, starben und schwerere Elemente verbreiteten, weitere 100 Millionen für die Entstehung der zweiten Generation von Sternen mit geringerer Masse und weitere 100 Millionen für felsige Welten, um stabile Oberflächenbedingungen zu erreichen, die für Leben geeignet sind. Diese Zeitachse deutet darauf hin, dass das Leben knapp 300 Millionen Jahre nach dem Urknall begonnen haben könnte, vielleicht sogar bevor sich die ersten erkennbaren Galaxien bildeten.

Ein Rätsel, über das sich Whalen immer noch wundert, ist die Herkunft des Wassers in den Ozeanen der Erde. „Jemand hat mich gefragt, ob es möglich ist, dass etwas von diesem Urwasser heute hier ist – und wir müssen sagen: Wir können es nicht ausschließen“, sagt er. Ein Teil des Wassers auf der Erde ist älter als das Sonnensystem selbst, aber wir wissen nicht genau, wie alt dieses Wasser ist. Es ist möglich, dass einiges davon ursprünglich ist.“

Das ist etwas, worüber Sie nachdenken sollten, wenn Sie das nächste Mal ein Glas heben: Einige dieser durstlöschenden Moleküle in Ihrer Tasse könnten sich vor mehr als 13 Milliarden Jahren in der expandierenden Schockwelle eines der ersten Sterne des Universums gebildet haben.