Der Fall der westlichen Imperien ?

Im fünften Jahrhundert endete das Weströmische Reich, und viele Menschen meinen, dass die Dominanz des Westens auch im 21sten Jahrhundert wieder auf der Kippe steht. War der Zusammenbruch Roms unvermeidlich, ein Ausdruck des gesetzmäßigen Lebenszyklus von Zivilisationen und Reichen, oder hätte er vermieden werden können?

Und hält er Lehren für die Gegenwart bereit?

Unbedingt – meinen Peter Heather und John Rapley, die Autoren des Sachbuchs Stürzende Imperien: Rom, Amerika und die Zukunft des Westens. „Unheimliche Parallelen und produktive Unterschiede“ wollen sie erkannt haben. Die Ära der westlichen globalen Dominanz habe ihr Ende erreicht, verkündet der Rückentext

Die Autoren sind eigentlich nicht als Untergangspropheten bekannt. Peter Heather ist Professor für Mittelalterliche Geschichte am King’s College in London. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Spätantike, also genau die Zeit, in das Römische Westreich unterging. John Rapley gibt in seinem Lebenslauf an, er habe auf drei Kontinenten gelebt, und gearbeitet, durch fünf Kontinente gereist, und zwar als Akademiker, Journalist, Unternehmer, Aktivist und Politikberater. Er schreibt, dass er sich als Volkswirtschaftler schwerpunktmäßig mit der Globalisierung und den Folgen für die Entwicklungsländer befasst.

In der Einleitung erklären die beiden Autoren, dass sie sich zwar mit unterschiedlichen Reichen befassen, aber zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen seien, wenn es um deren „Vergehen“ ginge.

Und die lauten kurz gefasst so: Ein reiches und mächtiges Imperium hat immer Auswirkungen auf seine unmittelbare Umgebung. Auch Stämme, Völker und Staaten am Rand werden reicher, sie profitieren vom Handel, sie exportieren Produkte ins Reich, sie lernen militärische, zivile und kulturelle Fertigkeiten, die wiederum ihre Macht auf Kosten des imperialen Zentrums stärken. Das Römische Reich hat also demnach die Germanen an seiner Grenze erst richtig stark gemacht. In unserer Zeit profitieren Staaten wie Korea, Mexiko, die Philippinen oder Bangladesch von der Auslagerung der industriellen Produktion in Länder mit geringerem Lohnniveau. Das macht sie aber reicher und stärker, so dass sie dem Westen mehr und mehr Macht abnehmen. Das Gefälle von Macht und Reichtum neigt demnach dazu, sich einzuebnen, zu erodieren und langsam abgetragen zu werden, wobei die finanziellen Mittel entscheidend sind für die Machterhaltung.

Die Autoren betonen aber auch die Unterschiede zwischen den westlichen Imperien der Moderne und Spätantike. So litt Rom unter einem enormen Verlust von Steuereinnahmen, als germanische Stämme immer mehr Land einnahmen, und die Vandalen schließlich – nach einer langen Wanderung durch Gallien und Iberien das reiche Nordafrika eroberten, die damalige „Kornkammer“ Roms. Rom sei, so die Autoren, weitgehend auf Steuern angewiesen gewesen, die von den reichen Landbesitzern aufgebracht werden mussten. Der größte Teil des eingetriebenen Gelds finanzierte die römische Armee, die wiederum die Grundbesitzer schützte. Aber: ohne Geld keine Armee und kein Schutz.

Seit 395 war das Römische Reich zwischen zwei Kaisern aufgeteilt: Einem westlichen in Rom und dem östlichen in Konstantinopel. Wohlgemerkt, es war nach wie vor offiziell ein Reich, wenn auch mit zwei Machtzentren. Ob das auf die Dauer gut gegangen wäre, ist eine andere Frage, die von der Geschichte nicht beantwortet werden kann, weil das Machtzentrum in Rom bereits bei der Reichsteilung stark geschwächt war und bereits 81 Jahre später unterging.

Heather und Rapley gehen davon aus, dass das Römische Reich zu Beginn des fünften Jahrhunderts, also um das Jahr 400, unverändert wohlhabend und mächtig war, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Die römische Armee war exzellent ausgebildet und ausgerüstet. Die germanischen Stammeskrieger waren den Legionären in einer offenen Feldschlacht meist unterlegen, sodass die meisten Stämme es vorzogen, in römische Dienste zu treten – was sie nicht daran hinderte, bei geeigneter Gelegenheit Raubzüge im Reich zu unternehmen. Der Untergang des Reichs war also nicht etwa vorgezeichnet. Das steht durchaus im Gegensatz zu den meisten anderen Interpretationen der damaligen Ereignisse. Sehen wir weiter:

Im Jahr 455 plünderten die Vandalen Rom, nachdem sie es kampflos eingenommen hatten. Das brachte ihnen einen grottenschlechten Ruf ein, den sie bis heute nicht losgeworden sind – durchaus zu Unrecht, denn die Plünderung verlief nach antiken Maßstäben eher zivilisiert. Im Jahr 468 rafften sich das Weströmische und das Oströmische Reich noch einmal zu einem großen gemeinsamen Feldzug gegen die Vandalen auf, der aber mit einer teuren Blamage endete, weil die mehr als 1000 Schiffe starke Flotte von den Vandalen mit Brandern außer Gefecht gesetzt wurden. Nur acht Jahre später war das Westreich Geschichte. Der germanische, in römischen Diensten stehende Heerführer Odoaker setzte den letzten römischen Kaiser Romulus Augustulus („Augustulus“ bedeutet „Kaiserlein“) ab und machte sich nicht mehr die Mühe, einen Nachfolger zu ernennen. Rom war der durch das Reich marodierenden Germanenstämme nicht mehr Herr geworden.

Die römische Kultur

Die Wahlkampfbehauptung von Donald Trump, Amerika sei ein von illegalen Einwanderern terrorisiertes „besetztes“ Land, ist völliger – und gefährlicher – Blödsinn.

So weit so gut. Aber war das Weströmische Reich tatsächlich bis ca. 400 weitgehend intakt, bevor es durch mangelnde Steuereinnahmen die Grundlage für die Unterhaltung der Armee verlor? Und wurde damals wie heute die Peripherie der westlichen Imperien so reich und mächtig, dass sie das Zentrum erfolgreich bekämpfen konnten? Das ist im Grunde der interessanteste Aspekt des Buchs. Alles übrige ist schon viele Male diskutiert worden. Bereits in meinem Schulgeschichtsbuch stand, dass die Völkerwanderung, ausgelöst durch das Vordringen der Hunnen nach Europa, das Römische Westreich irgendwann überfordert hat.

Das Römische Imperium war niemals ein zentral regiertes Gebilde, das wäre bei der schieren Größe unmöglich gewesen. Aber es war ein Kulturraum. Die Verwaltung war nicht zentralisiert, aber standardisiert. Maße, Gewichte und Münzen entstammten einem einheitlichen System. Die von Rom angelegten Städte entstanden nach festgelegten Mustern. Ein dichtes Straßennetz erlaubte umfangreichen Handel und schnelle Truppenbewegungen. ‚Auch fast alle auf römischem Boden entstandenen Nachfolgereiche betrachteten sich anfangs als Teil der römischen Welt. Niemand wollte das das bewährte Netz der Infrastrukturen zerstören. Den großen Grundbesitzern konnte es egal sein, ob sie Steuern an einen germanischen König oder an den Imperator zahlten. Die wahre Macht lag ohnehin bei wechselnden Kriegsherren, mit denen man sich arrangieren musste. Und viele der germanischen Aristokraten waren in der römischen Kultur heimisch. Das Problem lag eher in der Schwäche des weströmischen Zentrums. Ein starker Imperator, der die Legionen zentral befehligte, war nicht mehr in Sicht. Ob das aber am fehlenden Steueraufkommen lag, ist nicht kaum noch sicher festzustellen. Das Imperium kannte übrigens nicht nur Grundsteuern und die reichen Großgrundbesitzer waren durchaus findig beim Hinterziehen von Steuern.

Zivilisationen als komplexes System mit eigenen Regeln

Der amerikanische Historiker Joseph Tainter sieht Zivilisationen als komplexe Systeme (im physikalischen Sinn), die zusammenbrechen können, wenn die Erhaltung zu aufwendig wird. Wir sehen beispielsweise im Moment, dass Erhaltung und Ausbau des Bahnsystem in Deutschland die finanziellen Möglichkeiten der Bahn übersteigt. Zugleich muss auch die Infrastruktur von Schulen und Straßen auf allen Ebenen verbessert werden. Allein die Kommunen schieben einen Investitionsstau von 186 Milliarden Euro vor sich her und erwarten eine eher schlechtere Finanzlage in den nächsten Jahren. Auch die römischen Städte und Regionen mussten beträchtliche Mittel aufwenden, um ihre Infrastrukturen zu erhalten.

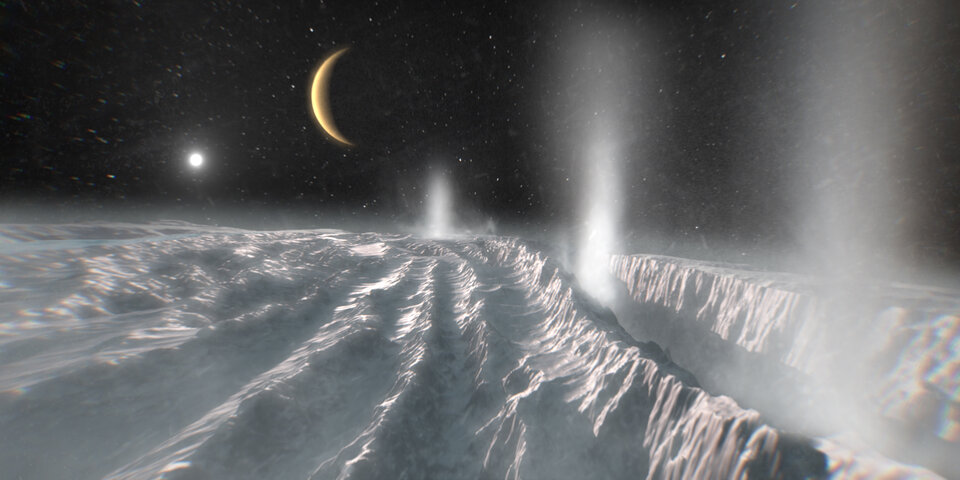

Wie wahrscheinlich ist außerirdisches Leben im Weltall?

Mit einem neuen Modell lässt sich berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, weitere intelligente Lebensformen in unserem und hypothetischen anderen Universen zu finden. Die Rechnungen basieren auf der Dunklen Energie.Das Modell erinnert ein wenig an die berühmte Drake-Gleichung, die der amerikanische Astronom Frank Drake in den 1960er Jahren aufstellte, um die Anzahl der nachweisbaren außerirdischen Zivilisationen in unserer Milchstraßengalaxie zu berechnen. Es handelt sich bei der Formel um ein Produkt, dessen Faktoren mangels genauer Kenntnis teils nur sehr grob abgeschätzt werden können. Dazu gehören Einflussgrößen wie die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie, der Anteil an Sternen mit Planetensystem, der Anteil an Planeten mit Zivilisationen, die Interesse an interstellarer Kommunikation haben, und die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren.

Der in der neuen Studie vorgestellte Ansatz besteht darin, den Anteil der gewöhnlichen, baryonischen Materie, der sich im Lauf der gesamten Lebensdauer des Universums zu Sternen zusammenklumpt, für verschiedene Werte der kosmologischen Konstante zu berechnen. Diese Größe beschreibt die favorisierte, zeitlich unveränderliche Form der Dunklen Energie, jene geheimnisvolle Kraft, die das Universum beschleunigt auseinandertreibt und mehr als zwei Drittel des Energieinhalts des lokalen Universums ausmacht.

Chance für Leben in unserem Universum ist nicht maximal

Das Modell sagt voraus, dass dieser Anteil in einem Universum, das bei der Bildung von Sternen am effizientesten ist, etwa 27 Prozent betragen würde, verglichen mit 23 Prozent in unserem eigenen Universum. Das bedeutet, dass wir nicht in dem Universum mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für die Entstehung intelligenter Lebensformen leben. Mit anderen Worten: Die Dichte der Dunklen Energie, die wir in unserem Universum beobachten, ist nicht diejenige, die dem Modell zufolge die Chancen für intelligentes Leben maximieren würde.

Infolge der Dunklen Energie dehnt sich das Universum immer schneller aus, was der anziehenden Kraft der Gravitation entgegenwirkt. Daraus ergibt sich ein Universum, in dem sowohl Expansion als auch Strukturbildung möglich sind. Damit Leben entstehen kann, muss es Regionen geben, in denen sich die Materie zu Sternen und Planeten verklumpen kann. Zudem müssen Bedingungen herrschen, unter denen Materie über Milliarden von Jahren stabil bleibt, damit sich primitive Lebensformen zu komplexeren Lebewesen entwickeln können.

Die neuen Forschungsergebnisse legten nahe, so heißt es in einer Pressemitteilung, dass sich die Physik der Sternentstehung und die Entwicklung der großräumigen Struktur des Universums auf subtile Weise ergänzen. Daraus lasse sich ein optimaler Wert für die Dichte der Dunklen Energie ableiten, der für die Entstehung von intelligentem Leben erforderlich ist. Das Modell könne möglicherweise dabei helfen, zu verstehen, wie sich unterschiedliche Dichten Dunkler Energie auf die Entstehung von Strukturen im Universum auswirken und welche Bedingungen für die Entwicklung von Leben im Kosmos essenziell sind.

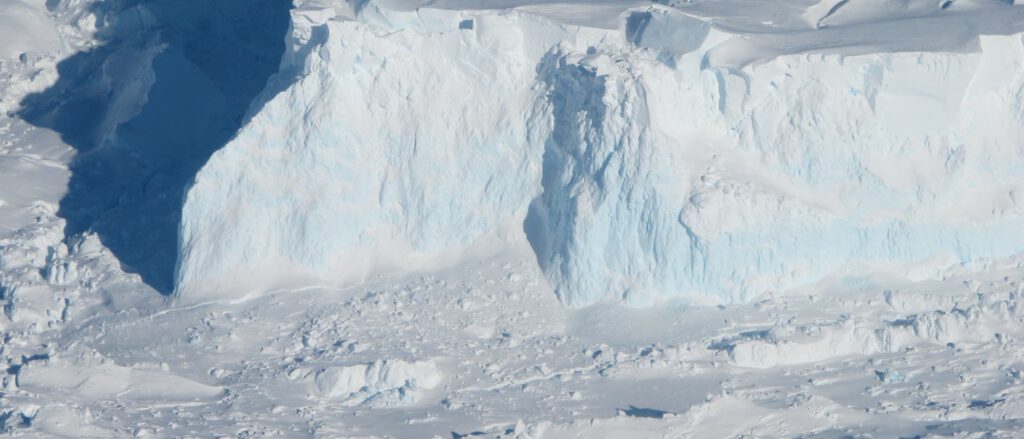

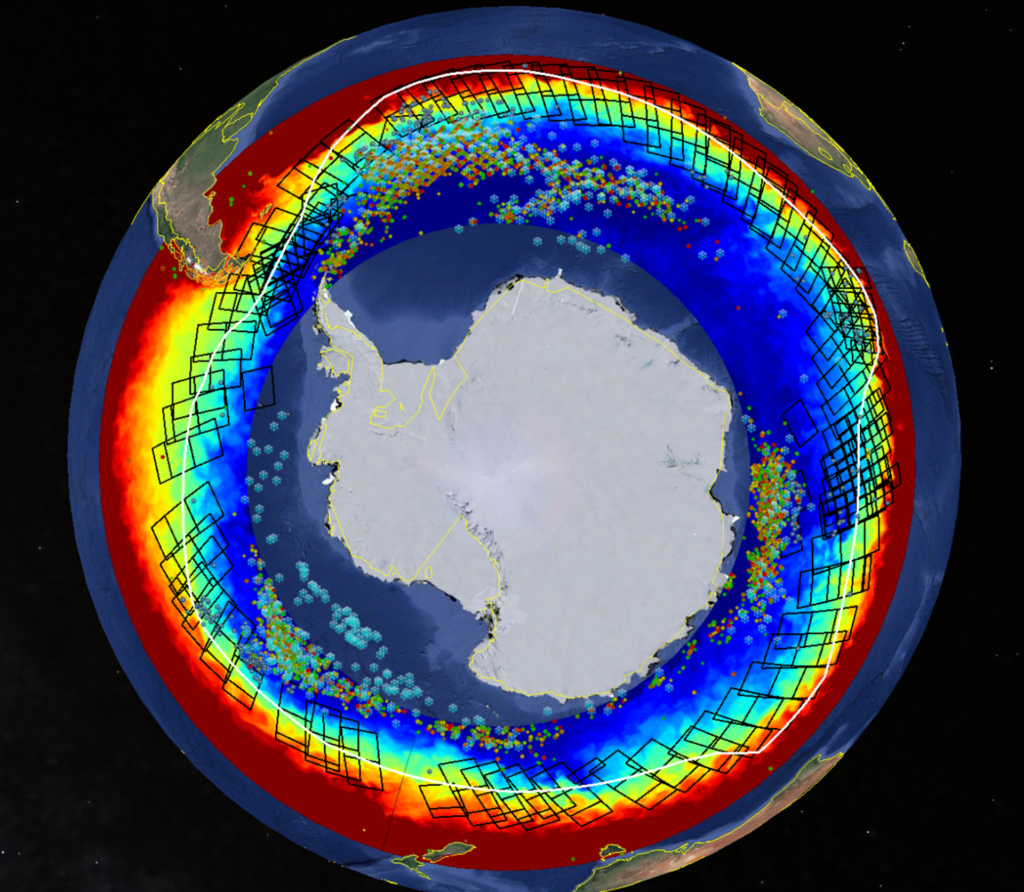

Die Zunge des Thwaites-Gletschers ruht teilweise auf einem Felsriegel, der tiefer unter dem Meeresspiegel liegt. Warmes Wasser ist in diesen Bereich vorgedrungen und schmilzt das Eis von unten ab. In Richtung Festland fällt dieser felsige Bereich ab, und sobald das warme Wasser die Schwelle überwunden hat, kann sie ein riesiges Gletscherareal beeinflussen. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Schon jetzt dringt Meerwasser kilometerweit unter dem Eis vor und schmilzt es schneller als gedacht.

Strom und thermische Anwendungen

Wasserstoff und elektrochemische Lösungen

Der Thwaites-Gletscher in der Westantarktis ist berühmt-berüchtigt, sein Zustand fragil. Eine langjährige Studie liefert neue, beunruhigende Ergebnisse

Der Thwaites-Gletscher gilt als der Stopfen, der das westantarktische Eisschild stabilisiert. Aber wie lange noch?

Bricht der Thwaites-Gletscher in der Westantarktis zusammen, könnten die Meeresspiegel weltweit im schlimmsten Fall um bis zu 3,3 Meter steigen: Der Gletscher blockiert das Eisschild der Region, geht er verloren, strömen enorme Eismassen Richtung Meer und zerfallen dort. Nicht umsonst bezeichnen Glaziologen ihn als »Doomsday Glacier«. Im Rahmen des International Thwaites Glacier Collaboration untersuchten Wissenschaftler um Ted Scambos von der University of Colorado in Boulder den Gletscher über sechs Jahre hinweg – und liefern bedenkliche Ergebnisse, die sie auf einer Pressekonferenz vorstellten

Das hängt auch mit einem physikalischen Effekt zusammen: Wenn der Druck steigt, sinkt der Gefrierpunkt. Dadurch ist der Abstand zwischen Gefrierpunkt und Wassertemperatur in der Tiefe größer und das Eis schmilzt schneller. Erreicht das warme Wasser das Becken mit der Haupteismasse des Gletschers, die jenseits des Festlandes liegt, könnte der Gletscher in einem sich selbst beschleunigenden Prozess zu zerfallen beginnen.

Dieser Prozess ist aus Sicht der Arbeitsgruppe nicht mehr aufzuhalten: Gleich unter welchem Klimawandelszenario wird dieser Effekt eintreten und der Gletscher meerseitig zerfallen, was die landseitig liegenden Eismassen verstärkt in Bewegung versetzen wird. Als Frage bleibt nur, wie schnell dies passiert. »„Thwaites zieht sich seit mehr als 80 Jahren zurück, wobei sich der Rückgang in den letzten 30 Jahren erheblich beschleunigt hat. Und unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass er sich noch weiter und noch schneller zurückziehen wird«, sagt Rob Larte vom British Antarctic Survey, der an der Studie beteiligt ist.

Im schlimmsten Fall würden sich an der Vorderseite des Thwaites-Gletschers rasch kollabierende Eisklippen von 100 Metern Höhe oder mehr bilden: Schnelles, wiederholtes Kalben von Eisbergen würde zu einem unkontrollierten Rückzug führen. Zusätzlich entdeckten die Forscher auch bisher unbekannte Prozesse, bei denen Gezeiten das Eis schwächen. In dem Gebiet, in dem der Thwaites auf dem Meeresboden ruht, sickert bei steigender Flut wärmeres Wasser darunter. Wenn die Ebbe einsetzt, wird das Wasser mit hohem Druck bis zu zehn Kilometer weit unter das Eis gepumpt. Dieses Auf und Ab kann das Schmelzen an der Basis des Gletschers beschleunigen.

Die Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass der Thwaites-Gletscher und ein Großteil des westantarktischen Eisschildes bis zum 23. Jahrhundert verloren gehen könnten, was zum eingangs erwähnten Meeresspiegelanstieg von mehr als drei Metern führen wird. Doch selbst der früher eintretende Verlust des Thwaites sorgt für eine Erhöhung um bis 65 Zentimeter; schon heute verantwortet diese bis zu 120 Kilometer breite Eiszunge allein acht Prozent des jährlichen Meeresspiegelanstiegs.