Motivation

Innovation

Konzeption

Amortisation

Mittwoch, 07,10,2020

Weltweit sind die Tierbestände um 68 Prozent gesunken

Die Menschheit vernichtet ungebremst den Lebensraum der meisten Tierarten.

Das zeigt der „Living Planet Index“: Er ist nun erneut deutlich eingebrochen.

Alle zwei Jahre erscheint der der „Living Planet Index“, der wie ein Aktienindex den Zustand der Natur

beschreibt.

Und alle zwei Jahre müssen die Herausgeber-der World Wildlife Fund und die Zoological Society of London-

wieder Besorgnis erregende Tiefstände vermelden.

Verglichen mit dem Ausgangsjahr 1970 ist der Index nun um 68 Prozent gesunken.

Das bedeutet: Im Schnitt schrumpfte eine Tierpopulation um 68 Prozent.

Vor zwei Jahren verzeichnete der Indes einen Rückgang von 60 Prozent.

Das zeigt, dass die Biodiversitätskrise und das Artensterben sogar noch Fahrt aufgenommen haben.

Grund dafür sei in erster Linie menschliche Aktivität, schreiben die Verfasser in einem begleitenden Bericht,

dem „Living Planet Report 2020“, dem nunmehr 13. in Folge.

Der Klimawandel spiele dabei noch eine untergeordnete Rolle. Derzeit sind es vor allem die Zerstörung von

Lebensräumen und die Übernutzung von natürlichen Ressourcen, die den Tierbeständen zusetzen.

Über kurz oder lang würden aber auch die steigenden Temperaturen Auswirkungen zeigen.

Gerade Tierarten, die über Jahrzehnte geschwächt wurden und in einem stark von menschlicher Aktivität

zerschnittenen Ökosystem leben, könnten nur schwer oder gar nicht auf die veränderten Bedingungen reagieren.

Vor allem Süßwasserbewohner leiden unter dem Menschen, heißt es in dem Bericht.

Ihre Bestände schrumpften gegenüber 1970 um durchschnittlich 84 Prozent. Die Aufschlüsselung nach

Weltregionen verzeichnet die verheerendsten Rückgänge in Südamerika und der Karibik.

Sie stünden „herausragend schlecht da“ , sagt der Vorstand Naturschutz beim WWF, Christoph Heinrich,

der deutschen Presse-Agentur. “ Sie haben über 90 Prozent ihrer Tiere verloren“.

In Europa liegt das Minus bei 25 Prozent. Das verhältnismäßig gute Ergebnis erklärt sich laut Heinrich

dadurch, dass die stärksten Eingriffe in die Landschaft hier vor 1970 und damit vor Beginn des Untersuchungs-

Zeitraums geschehen seien.

Der Index errechnet sich anhand von gewichteten Daten aus Feldforschung an rund 4400 Wirbeltierarten,

die 21 000 Populationen angehören.

Anhand des Indexes soll sich der globale Trend ablesen lassen. Das bedeutet, dass nicht alle untersuchten

Populationen zwangsläufig in vergleichbaren Maß schrumpfen. Manche sind konstant geblieben oder

verzeichneten sogar einen Zuwachs, was zeigt, dass Bemühungen um den Artenschutz durchaus Wirkung

zeigen können.

So meldeten Wildtierexperten beispielsweise erst kürzlich, dass sich die Zahl wild lebender Tiger in Asien

verdoppelt hat. Und gäbe es keinen Artenschutz, wären seit 1993 wohl nicht 10, sondern bis zu 32 Vogelarten

ausgestorben, und nicht 5, sondern sogar bis zu 16 Säugetierarten, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte

Studie im Fachblatt “ Conservation Letters“.

Dienstag, 06,10,2020

Treffen sich zwei Planeten, die Venus und die Erde.

Sagt die Venus: „Mensch, Erde, du siehst ja schlecht

aus heute“. „Ja, ich habe mir Homo sapiens eingefangen“.

Antwortet die Venus: „Das geht vorbei“!

Dienstag, 22,09,2020

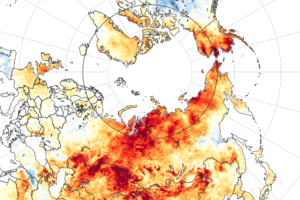

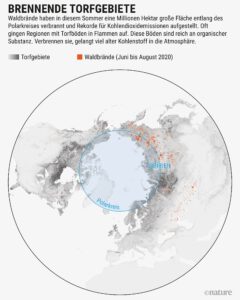

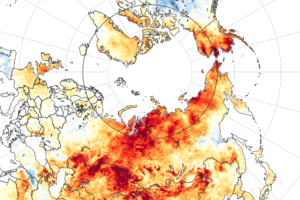

Arktis brennt wie nie zuvor

Brände am Polarkreis setzen Rekordmengen an Kohlendioxid frei.

Auch, weil Torfgebiete großflächig verbrennen.

Sind die Kohlenstoffsenken bald Kohlenstoffquellen?

Im Sommer 2020 sind entlang des Polarkreises Brände ausgebrochen, die die Tundra einäscherten und sibirische

Städte mit Rauch überzogen.

Zum Ende der arktischen Brandsaison im August hatten die Feuer eine Rekordmenge von 244 Megatonnen

Kohlendioxid verursacht- das sind 35 Prozent mehr als im Vorjahr.

Eine Ursache für die großen Mengen, sagen Wissenschaftler, könnten Torfgebiete sein.

Moore sind kohlenstoffreiche Böden, die durch den langsamen Zerfall wassergesättigter Pflanzen entstehen,

manchmal über Tausende von Jahren hinweg. Sie sind die kohlenstoffdichtesten Ökosysteme der Erde;

ein typisches nördliches Torfgebiet enthält etwa zehnmal so viel Kohlenstoff wie ein Wald in einer kaltgemäßigten

Klimazone. Wenn Torf brennt, gibt er seinen uralten Kohlenstoff ab.

Damit gelangen noch mehr Wärme speichernde Gase, die den Klimawandel beeinflussen, in die Atmosphäre.

Fast die Hälfte des weltweit im Torf gespeicherten Kohlenstoffs liegt zwischen 60 und 70 Grad nördlich entlang

des Polarkreises. Das Problem ist, dass die gefrorenen, kohlenstoffreichen Böden mit der Erwärmung des

Planeten voraussichtlich auftauen werden, was sie noch anfälliger für Brände macht und mit größerer

Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass große Mengen Kohlenstoff in die Luft gelangen.

Es handelt sich um eine Rückkoppelungsschleife; Setzen Torfgebiete mehr Kohlenstoff frei, nimmt die globale

Erwärmung zu, wodurch mehr Torf auftaut und mehr Brände entstehen.

Eine im August 2020 veröffentlichte Studie zeigt, dass sich die nördlichen Torfgebiete auf diese Weise von einer

Netto-Quelle entwickeln könnten, was den Klimawandel weiter beschleunigen würde.

„Alarmierend ist der richtige Begriff“ (Thomas Smith, Umweltgeograf).

Die beispiellosen Brände in der Arktis der Jahre 2019 und 2020 zeigten, dass die Veränderungen bereits im Gange

sind, sagt Thomas Smith, Umweltgeograf an der Londoner School of Economics and Political Science:

Alarmierend ist der richtige Begriff.

Die Brandsaison in der Arktis begann 2020 ungewöhnlich früh:

Bereits im Mai gab es nördlich der Baumgrenze in Sibirien Brände;

normalerweise treten sie erst um den Juli herum auf. Ein Grund dafür ist, dass die Temperaturen im Winter und

Frühling wärmer als üblich waren und die Landschaft zum Brennen brachten.

Möglicherweise schwelten Torfbrände den Winter über unter dem Eis und Schnee und tauchten m Frühling,

als der Schnee schmolz, dann zombieartig auf.

Wissenschaftler haben gezeigt, dass diese Art der flammenlosen Verbrennung bei niedriger Temperatur

monate-oder sogar jahrelang in Torf und anderen organischen Stoffen stattfinden kann, beispielsweise

in Kohle.

Wegen des frühen Beginns brennen einzelne arktische Gebiete länger als üblich, und “ die Brände beginnen

viel weiter nördlich als früher in Landschaften, die wir eher für feuerbeständig als feuergefährdet hielten“;

sagt Jessica Mc Carty, Geografin an der Miami University in Oxford, Ohio.

Forscher wollen nun herausfinden, wie schlimm diese arktische Feuersaison tatsächlich war.

Das russische Feuerüberwachungssystem für Waldbrände hat 18 591 einzelne Ereignisse in den beiden

östlichsten Bezirken Russlands katalogisiert:

Insgesamt sind fast 14 Millionen Hektar verbrannt, sagt Evgeny Shvetsov, ein Brandspezialist am Sukachev-

Institut für Forstwirtschaft, das zur Russischen Akademie der Wissenschaften in Krasnojarsk gehört.

Die meisten Brände ereigneten sich in Permafrost-Gebieten, wo der Boden normalerweise das gesamte Jahr

über gefroren ist.

Um die rekordverdächtigen Kohlendioxidemissionen möglichst genau zu beziffern, setzten Wissenschaftler

des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus Satelliten ein.

Damit untersuchten sie Ort und Intensität der Brände. Anschließend berechneten sie, wie viel Material

jedes einzelne Feuer vermutlich verbrannt hatte.

Die Werte seien wahrscheinlich eine Unterschätzung, sagt Mark Parrington, ein Atmosphärenwissenschaftler

am Europäischen Zentrum für Wettervorhersagen in Reading, Großbritannien, der an der Analyse beteiligt war.

Brände in Torfgebieten können von zu geringer Intensität sein, als dass Satellitensensoren in der Lage sind,

sie zu erfassen.

Wie stark die diesjährigen Brände in der Arktis das globale Klima langfristig beeinflussen werden, hängt

davon ab, was sie verbrannt haben.

Smith hat errechnet, dass etwa die Hälfte der arktischen Brände im Mai und Juni Torfgebiete betrafen

und die Brände in vielen Fällen tagelang anhielten.

Das deutet darauf hin, dass sie durch dicke Schichten von Torf oder anderen Böden, die reich an

organischer Substanz sind, angefacht wurden.

„Was man für später erwartet hatte, geschieht bereits“ (Amber Soja, Umweltwissenschaftlerin)

Und die August-Studie ergab, dass es in den nördlichen Breiten fast vier Millionen Quadratkilometer Torfgebiete

gibt. Davon ist mehr als bisher angenommen gefroren und flach-und daher anfällig dafür, aufzutauen oder

auszutrocknen, sagt Gustav Hugelius, ein Permafrost-Wissenschaftler der Universität Stockholm, der die

Untersuchung geleitet hat.

Hugelius und sein Team fanden auch heraus, dass Torfgebiete zwar seit Tausenden von Jahren zur Abkühlung

des Klimas beitragen, sie aber künftig wahrscheinlich zu einer Quelle großer Mengen Kohlenstoff werden,

die in die Atmosphäre gelangen. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte das geschehen.

Es gibt Szenarien, denen zufolge die Brandgefahr in Sibirien mit der Erwärmung des Klimas zunehmen

wird. Doch die Zukunft sei schon jetzt zu beobachten, sagt Amber Soja, eine Umweltwissenschaftlerin,

die am US National Institute of Aerospace in Hampton, Virginia, arktische Brände untersucht.

Was man für später erwartet hatte, geschieht bereits sagt sie.“ Und in einigen Fällen schneller als gedacht“.

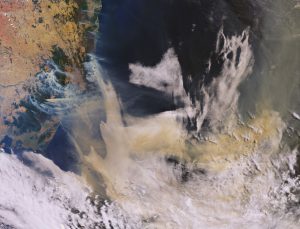

Global Exponentiell verstärkt durch Brände an der US-Westküste, die teilweise über tausende Kilometer

verstreut, Kalifornien, Oregon und andere US-Bundesstaaten heimsuchen und neben Amazonien (Brasilien) und Australiens

Ostküste, weitere „Hot Spots der klimatischen Apokalypse“ sind.

Mittwoch, 09,09,2020

Weltüberlastungstag um drei Wochen verzögert-

wegen Corona

Am Samstag (22.August) waren weltweit alle erneuerbaren Ressourcen der Erde für 2020

aufgebraucht, drei Wochen später als im vergangenen Jahr.

Das hat die Menschheit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu verdanken.

Die Corona-Pandemie hat den ökologischen Fußabdruck der Menschheit in diesem

Jahr schrumpfen lassen.

Damit hat sich auch das Datum des so genannten Erdüberlastungstag nach hinten

verschoben. Nach wissenschaftlichen Berechnungen sind nun an dem vorgenannten Samstag

(22.August) weltweit bereits alle erneuerbaren Ressourcen der Erde aufgebraucht. teilten das

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und mehrere Umweltschutzorganisationen mit.

Bis Ende Dezember wird die Menschheit deshalb auf „Pump“ über ihre Verhältnisse leben.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Erdüberlastungstag weltweit allerdings drei Wochen später.

Eine solche Verbesserung gab es seit Jahren nicht mehr.

Allerdings ist dieser positive Umwelttrend mit fast zehn Prozent weniger Ressourcenverbrauch

eine direkte Folge des wirtschaftlichen Corona-Lockdowns in den meisten Ländern.

Die wichtigsten Faktoren waren dabei nach PIK-Angaben der Rückgang von Holzverbrauch

und CO²-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn-und Treibstoffe.

Letztere machen 57 Prozent des ökologischen Fußbadrucks der Menschheit aus.

Die Berechnungen des Weltüberlastungstags ist eine Initiative des Global Footprint Network

in Zusammenarbeit mit der britischen York-University.

Sie basiert auf dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks, der zwei rechnerische Größen

gegenüberstellt.

Auf der einen Seite steht die biologische Kapazität der Erde, Ressourcen aufzubauen sowie

Müll und Emissionen aufzunehmen und abzubauen.

Auf der anderen Seite steht der für unsere Lebens-und Wirtschaftsweise nötige Bedarf an

Wäldern, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründen.

Im Jahr vor Corona nutzten die Menschen die Natur 1,75-mal schneller als die Ökosysteme

sich regenerieren können.

2020 waren es den neuen Berechnungen zufolge immer noch 60 Prozent zu viel.

Mittwoch, 26,08,2020

Zerstörung der Natur öffnet Seuchen den Weg

Covid-19 ist wahrscheinlich das traurige Ergebnis unseres Umgangs mit der Umwelt.

Raubbau fördert offensichtlich Zoonosen, wie eine Studie zeigt.

HIV, Ebola, Zika, Nipah, Mers, Sars und Cov-2 ….

Die Liste der in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Tieren auf Menschen übersprungenen Viren ist lang.

Und sie wird sich zukünftig noch verlängern.

Denn unsere Eingriffe in die Natur und das zunehmende Vordringen in Wildnis-Gebiete fördert bestimmte Tierarten und

ihre Pathogene, die Menschen infizieren können. Das zeigt eine Studie von Rory Gibb vom University College London und seinem

Team in „Nature„.

Die Wissenschaftler betrachteten dazu 7000 Tiergemeinschaften auf sechs Kontinenten.

Wie zu erwarten, beobachteten sie, dass größere Arten umso häufiger verschwanden, je mehr wir Wildnis in Farmland oder

Siedlungsgebiete umwandeln.

Umgekehrt profitierten kleinere Spezies wie bestimmte Nagetiere aber auch anpassungsfähige Fledermäuse, die gut

im Umfeld von Menschen zurechtkommen, jedoch zugleich verstärkt Krankheitserreger mit sich schleppen.

Der Bestand von Tieren, die bekannte Wirte zoonotischer Pathogene sind, war in naturfernen Gebieten um das 2,5-fache

größer als in benachbarten naturbelassenen Regionen.

Zugleich nahm der Anteil dieser Arten an der gesamten Fauna im menschlichen Nutzungsraum um bis zu 70 Prozent zu.

Die Studie zeige erstmals umfassend, dass Naturzerstörung die Tierbestände so verändere, dass das Risiko

für bestimmte Seuchen steige, schreiben die Autoren.

Je tiefer der Mensch beispielsweise in Regenwälder eindringe und dort Felder anlege, desto größer

werde die Chance, mit neuen Erregern in Kontakt zu kommen- noch dazu, wenn die Wirte zusätzlich als Nahrung

gejagt werden.

Die Wissenschaftler treten auch dem Eindruck entgegen, dass Wildnis die wichtigste Quelle für Zoonosen ist.

Das Gegenteil treffe zu, schreiben Richard Ostfeld vom Cary Institute of Ecosystem Studies und Felicia Keesing

vom Bard College in einem begleitenden Kommentar in „Nature„.

Die Studie von Gibb und Co. zeigt ein beeindruckendes Muster.

Die größten zoonotischen Bedrohungen treten dort auf, wo Naturgebiete in Acker-und Weideland oder Siedlungen

umgewandelt wurden.

Viele Nagetiere wie Ratten und Mäuse oder Fledermäuse kommen mit diesen Bedingungen gut zurecht, weil hier

ihre Fressfeinde ausgerottet wurden.

Zudem sind sie klein, anpassungsfähig sowie mobil und sie pflanzen sich schnell fort.

Und ihr Immunsystem kommt offensichtlich gut mit Erregern zurecht.

Auch bestimmte Singvögel fallen in diese Kategorie, die als Reservoir für das Westnil-und Chikungunya-Vierus gelten.

Angesichts des weiteren Bevölkerungswachstums und der fortschreitenden Erschließung von Naturräumen

gehen die Forscher davon aus, dass die Zahl an Zoonosen noch weiter zunehmen wird.

Außer: Covid-19 ist eine Lehre für uns.

Mittwoch, 05,08,2020

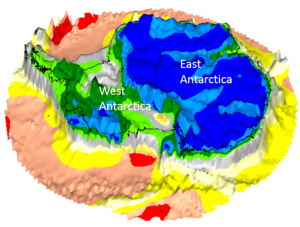

Warmzeit ließ Teile der Ostantarktis schmelzen

Wie hoch der Meeresspiegel steigt, hängt auch davon ab, wie stabil die größte Eiskappe der Welt ist.

Uran in einstigem Meeresboden überbringt nun unerfreuliche Nachrichten.

Der Ostantarktische Eisschild, die größte Gletscherkappe des Planeten, galt bisher als wenig anfällig für den Klimawandel.

Eine Reihe von Indizien, darunter Klimamodelle ebenso wie Untersuchungen in der Antarktis selbst, schienen zu zeigen,

dass diese gigantische Masse gefrorenen Wassers selbst bei mehreren Grad Erwärmung nicht nennenswert schmilzt.

Das machte bisher Hoffnung, dass die Ostantarktis auch im menschengemachten Klimawandel für den Meeresspiegel noch auf

Jahrhunderte hinaus keine Rolle spielen würde.

Allerdings scheint sich diese Hoffnung endgültig zu zerschlagen.

Eine Arbeitsgruppe um Terrence Blackburn von der University of California in Santa Cruz berichtet nun von Hinweisen,

dass große Teile des ostantarktischen Wilkes-Beckens zwischen zwei Kaltzeiten eisfrei waren.

Wie das Team in „Nature“ schreibt, hatte sich das Eis in der Region während der als MIS 11 bezeichneten Warmzeit vor etwa

400.000 Jahren um etwa 700 Kilometer zurückgezogen.

Das erhöhte den Meeresspiegel um etwa drei bis vier Meter; MIS 11 war vermutlich nur etwa ein bis zwei Grad wärmer

als das 20.Jahrhundert.-

Die Arbeitsgruppe untersuchte die Konzentration des Isotops Uran-234 in den Sedimenten rund um das Wilkes-Becken.

Dieses Zerfallsprodukt entsteht in Gestein und reichert sich in Wasser an, das unter einem Eisschild gefangen ist.

Dort ist etwa die 20-fache Konzentration des Isotops im Wasser als im offenen Meer, was sich im Sediment widerspiegelt.

Die Daten zeigen den dramatischen Eisrückgang während MIS 11 .

Bisher gingen viele Fachleute davon aus, dass der Meeresspiegel in dieser Periode nur etwa sechs bis zehn Meter höher

lag als heute.

Das ist nur plausibel, wenn die Ostantarktis stabil blieb-denn das Inlandeis Grönlands schmolz damals zu großen Teilen

ebenso wie die Westantarktis.

Die Resultate von Blackburn und seinem Team deuten nun darauf hin, dass das nicht der Fall war.

Damit sind nicht nur höhere Schätzungen des Meeresspiegels in MIS 11 von bis zu 20 Metern über dem heutigen Niveau

plausibel- es stellt auch die Basis von früheren Meeresspiegeln vermutete Obergrenzen für den Anstieg durch den

menschengemachten Klimawandel in Frage.

Der Befund der Arbeitsgruppe kommt nicht völlig überraschend.

Dass gerade die Eismasse des Wilkes-Beckens instabil sein könnte, hatte sich schon in früheren Studien angedeutet.

So ist bekannt, dass das Eis dort in einem mehrere hundert Meter tiefen Trog liegt, der zum Landesinneren abfällt.

Nur eine etwa 30 Kilometer breite Eisbarriere trennt diesen Trog vom Meer.

Wenn relativ warmes Meerwasser in den Trog zu laufen beginnt, könnte das Eis aufschwimmen und sehr schnell zerfallen.

„Sehr schnell“ heißt in diesem Fall vermutlich binnen einiger Jahrhunderte, so dass kein heute lebender Mensch

tatsächlich offenes Meer im Wilkes-Becken sehen wird.

Das Verhalten des Ostantarktischen Eisschildes beeinflusst jedoch nicht nur, wie hoch der Meeresspiegel insgesamt

steigt, sondern auch wie groß in den nächsten Jahrzehnten der Anstieg von Jahr zu Jahr sein wird.

Schon jetzt werden die Küsten- durch immer höhere Wellen durch den Meeresspiegelanstieg auch in der Arktis

-immer mehr abgetragen.

Gleichzeitig schmilzt der Permafrost und destabilisiert den Boden.

Bereits heute gefährdet der Prozess Orte und Infrastruktur in Alaska, Sibirien und auf dem norwegischen Archipel

Spitzbergen. Zusätzlich bedrohen Überschwemmungen mit Salzwasser die Versorgung mit Trinkwasser, denn

viele Siedlungen sind mangels Grundwasser auf oberflächennahe Wasserquellen angewiesen.

Donnerstag, 16,07,2020

Rekordhoch Methan-Emissionen

Der Ausstoß des Treibhausgases Methan hat dgie höchsten jemals gemessenen Werte erreicht.

Der Anstieg seit dem Jahr 2000 ist besonders auf die Zunahme der Emissionen aus dem Kohlebergbau, der Erdöl-und

Erdgasförderung sowie der Rinder-und Schafzucht zurückzuführen.

Die globalen Methanemissionen haben die höchsten jemals registrierten Werte erreicht.

Wie die Forscher der Stanford University in dem Fachmagazinen “ Earth System Science Data“ und „Environmental

Research Letters“ berichten, hat die Erdatmosphäre im Jahr 2017 fast 600 Millionen Tonnen des farblosen,

geruchlosen Gases absorbiert.

Damit sind die jährlichen Methanemissionen seit den frühen 2000er Jahren, als die Methankonzentrationen in der

Atmosphäre relativ stabil waren, um neun Prozent oder 50 Millionen Tonnen pro Jahr gestiegen.

Für ihre Studie werteten die Wissenschaftler Daten von Satelliten und von bodengestützten Messstationen aus;

für die Jahre 2018 und 2019 liegen die Daten noch nicht vor.

Am stärksten war der Anstieg in Afrika und im Nahen Osten, in China sowie in Südasien und Ozeanien , zu dem

Australien und viele Pazifikinseln gehören.

Jede dieser drei Regionen erhöhte die Emissionen während des Untersuchungszeitraums um schätzungsweise 10 bis

15 Millionen Tonnen pro Jahr.

Die Vereinigten Staaten folgten dicht dahinter und erhöhten die Methanemissionen um 4,5 Millionen Tonnen, was hauptsächlich

auf mehr Erdgasbohrungen und- verbrauch zurückzuführen ist.

Weltweit sind vor allem fossile Brennstoffquellen und Rinder für die Zunahme verantwortlich.

„Die Emissionen von Rindern und anderen Wiederkäuern sind fast so groß wie die der fossilen Brennstoffindustrie für Methan“,

sagt einer der Autoren in einer Pressemitteilung der Stanford University.

Die Leute würden über rülpsende Kühe scherzen, aber nicht realisieren, wie groß die Quelle tatsächlich ist.

Die Forscher fanden hingegen bislang keinen Hinweis auf einen Anstieg der Methanemissionen in der Arktis.

Das wird auf Grund des dort auftauenden Permafrostes befürchtet.

Russische Arktis

Methan ist ein sehr potentes Treibhausgas und hat eine etwa 25-fach höhere Treibhausgaswirkung als Kohlenstoffdioxid (CO²).

Daher spielt es trotz seines vergleichsweise geringen Anteils in der Atmosphäre eine wichtige Rolle für das Klima der Erde.

Geht der Trend für den Methanausstoß so weiter, würde das laut Klimamodellen bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu einer

Erwärmung von drei bis vier Grad Celsius führen, schreiben die Autoren.

Naturkatastrophen wie Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen sowie soziale Verwerfungen inklusive

Völkerwanderungen und Hungersnöte wären dann alltäglich.

Erstmalige Veröffentlichung 28,03,2020

Donnerstag, 02,07,2020

Die Alpengletscher schmelzen

Rhein, Rhone und Po werden mindestens 20% ihres Wassers innerhalb der nächsten Dekaden verlieren

Die Alpengletscher verlieren überall an Eis, mit Ausnahme einiger Hochlagen.

Das verraten Satellitenmessungen.

Vor allem in den Randgebirgen wird es bald eng.

Von 2000 bis 2014 haben die Alpengletscher etwa 16 Prozent ihres Eisvolumens verloren.

Insbesondere die Schweizer Alpen sind betroffen, wie jetzt aus einer Studie hervorgeht.

Wissenschaftler haben dafür mit Hilfe von Satellitendaten erstmals den kompletten Gletscherbestand der Alpen vermessen.

Wie das Team um Christian Sommer von der Universität Erlangen-Nürnberg im Fachblatt „Nature Communications“

berichtet, seien Gletscher überall betroffen, mit Ausnahme der extremen Höhenlagen in den Zentralalpen.

Dort schmelzen die Gletscher die Gletscher vorrangig in ihren unteren Bereichen.

Laut den Messungen von Sommer und Team kam es beispielsweise an den großen Talgletschern der Berner Alpen

zu einer mittleren Eisdickenabnahme von 0,72 Metern pro Jahr.

In den unteren Gletscherbereichen ist der Rückgang jedoch um ein Vielfaches höher:

Die Gletscherzunge des Großen Aletschgletschers, des größten der Alpen, zog sich um etwas mehr als fünf

Meter pro Jahr zurück, erläutern die Forscher.

In den Randgebirgen lässt der Klimawandel dagegen auch die Gletscher in den Höhenlagen schwinden.

„Das spricht dafür, dass die Randbereiche die ersten Regionen sein werden, die künftig eisfrei sind“,

sagt der Sommer der dpa.

Wie viel Eis die Gletscher verlieren, hatten Wissenschaftler bislang vor allem dadurch untersucht, dass sie

ausgewählte Referenzgletscher vermaßen.

Sommer und Team hingegen nutzten Höhenmessungen von Radarsatelliten und kombinierten sie mit optischen

Satellitenbildern zum ersten Gesamtbild der alpinen Gletscherschmelze.

So ließ sich für den Großteil der fast 4000 Gletscher des Gebirges ermitteln, wie sie sich den ersten 14 Jahren

des neuen Jahrtausends veränderten.

Gletscher sind unter anderem wichtig für den Wasserhaushalt der Alpenregion und-über die großen Flüsse,

die in den Alpen entspringen-weit darüber hinaus.

Bis zu 20 Prozent des Wassers, das Rhone Po und Rhein hinunterfließt, stamme etwa aus den Alpengletschern,

erläutern die Forscher.

Mittwoch, 17,06,2020

Donnerstag, 18,06,2020

Alle konkreten CO²- Reduktionspläne greifen zu kurz…..

-zumindest bei den sieben größten Produzenten von Treibhausgasen.

Weder die EU noch die sechs anderen größten CO²-Produzenten tun genug, um ihre selbst gesteckten

Klimaziele zu erreichen.

Das geht aus einer Analyse des internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg

bei Wien hervor.

Die Wissenschaftler haben dazu die nationalen Reduktionsprogramme auf ihre wahrscheinlichen Auswirkungen

hin abgeklopft. Die Ergebnisse publizieren sie nun im Fachmagazin „Nature Communications“.

Zusammengenommen würden die Länder und Regionen bis ins Jahr 2030 zwischen zweieinhalb und fünf

Gigatonnen CO²-Äquivalenten einsparen, was einem Rückgang von 5,5 Prozent entspreche-gemessen an einem

Szenario in dem die Staaten keine neuen Klimaschutzmaßnahmen auflegen.

Es klaffe dabei eine erhebliche Lücke zu den Einsparungszielen, zu denen sich die Länder(neben der EU

auch die USA, Russland, Japan, China, Indien und Brasilien) im Pariser Klimaschutzabkommen selbst

verpflichtet haben.

Diese Reduktionziele, rein hypothetisch komplett umgesetzt, würden nach Berechnungen des IIASA in Summe

immerhin einen Rückgang von 17 Prozent bis 2030 bewirken.

Allerdings greift das noch zu kurz: Die dabei eingesparten fünf bis zehn Gigatonnen CO²-Äquivalente

würden nicht genügen, um die Aufheizung der Atmosphäre auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen,

was als Ziel der multinationalen Vereinbarung gilt.

Dafür müsse der weltweite Treibhausgas-Ausstoß um 40 bis 50 Prozent sinken, ermittelten die Forscher

in Ihren Modellrechnungen. Andernfalls entstehe ein Überschuss von 22 bis 28 Gigatonnen CO² Äquivalenten.

Nicht alle Nationen würden ihre Klimaziele allerdings im gleichen Ausmaß verfehlen. Die EU, die USA

und Brasilien kämen ihrer Selbstverpflichtung im Vergleich am wenigsten nach, allerdings hätten sie sich auch

die höheren Ziele gesteckt. Für das Jahr 2023 ist eine große Evaluation der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens

geplant, in die die Bewertung des IIASA-Teams einfließen soll.

In ihrer Studie weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass jede weitere Verzögerung bei der CO²-Einsparung dazu

führt, dass die eigenen Ambitionen noch schwerer, unter noch höheren Kosten oder eventuell gar nicht mehr

erreicht würden.

Es gibt viele Gründe, Treibhausgasemissionen zu senken und den Klimawandel zu bekämpfen.

Einer davon: Die Welt wird sonst in vielen Regionen zu heiß, um dort gut leben zu können.

Wenn die Menschheit den Ausstoß der Treibhausgase nicht mindert werden in 50 Jahren 3,5 Milliarden Menschen

wegen des Klimawandels unter großer Hitze leiden.

Sie würden in Gebieten leben, in der die jährliche Durchschnittstemperatur mehr als 29 Grad Celsius -so sie denn

nicht auswandern, wenn das dann überhaupt noch geht.

Damit befänden sie sich außerhalb der klimatischen Nische, die der Mensch seit mindestens 6000 Jahren bewohnt,

berichten die Wissenschaftler um Marten Scheffer von der Universität Wageningen im Magazin PNAS.

„Das Corona-Virus hat die Welt in einer Weise verändert, die noch vor wenigen Monaten schwer vorstellbar war,

und unser Ergebnisse zeigen, wie der Klimawandel etwas Ähnliches bewirken könnte“, wird Scheffer in einer

Mitteilung seiner Universität und anderer beteiligter Forschungseinrichtungen zitiert.

Die Veränderungen würden zwar weniger schnell ablaufen, aber anders als bei der aktuellen Pandemie könne

man nicht auf eine Erleichterung in absehbarer Zeit hoffen.

Für ihre Analyse blickten Scheffer und Kollegen zum einen in die Vergangenheit.

Anhand vorhandener Datenbanken glichen sie die bevorzugten Siedlungsgebiete des Menschen mit den klimatischen

Bedingungen in diesen Regionen ab.

Sie fanden einen Höhepunkt der Bevölkerungsdichte bei Jahresdurchschnittstemperaturen von etwa 11-15 Grad

Celsius und einen kleineren Peak bei 20 bis 25 Grad Celsius. Diese Verteilung hat sich in den vergangenen

6000 Jahren kaum geändert, weshalb die Forscher diese Temperaturspanne als „ökologische Nische

des Menschen bezeichnen.

Allein in Indien wären mehr als eine Milliarde Menschen betroffen.

Beim Blick in die Zukunft verwendeten die Wissenschaftler eine Klimaprognose aus dem 5. Sachstandsbericht

des Weltklimarat (IPCC).

Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sich die Konzentration der Treibhausgase weitgehend ungebremst

wie in den vergangenen Jahrzehnten entwickeln wird.

Die Temperaturen werden in den verschiedenen Weltregionen entsprechend steigen.

Zudem nutzten die Forscher das sozioökonomische Szenario SSP3 für die Entwicklung der Weltbevölkerung.

Die Modellrechnungen ergaben, dass sich Gebiete mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von mehr als

29 Grad Celsius von jetzt 0,8 Prozent der weltweiten Landfläche- vor allem in der Sahara- bis 2070 auf 19

Prozent ausdehnen werden.

Die Gebiete lägen vor allem in Südamerika, Afrika, Indien, Südostasien und Nordaustralien.

Allein in Indien wären mehr als eine Milliarde Menschen davon betroffen, in Nigeria, Pakistan, Indonesien und

Sudan jeweils mehr als 100 Millionen Menschen.

Aus den letztgenannten Ländern ist bereits heute eine Art „Exodus“ in die Temperatur-gemäßigten Gebiete festzustellen,

der allerdings meistens (noch) aus wirtschaftlichen Gründen stattfindet.

Allerdings haben diese Länder durchgängig stark wachsende Populationen, die bereits heute mit den dort

vorhandenen landwirtschaftlichen Ressourcen nicht mehr versorgt werden können.

Auch bei uns werden diese Auswirkungen bestimmt nicht spurlos vorbeigehen, die Versorgung der mittleren

Breiten in dicht besiedelten Gebieten mit ´unbelasteten´ Wasser, ist bereits heute zeitweise gefährdet.