Encalux Energie-Innovation

Modulare Anlagen-Konzepte

Modulare Anlagen-Konzepte

Anlagenverfügbarkeit zertifizierte Qualität

Donnerstag, 09,09,2021

In den Ozeanen droht »andere Welt«

Aufheizung, Übersäuerung, Mineralmangel: Bis zum Ende des Jahrhunderts stehen großen Teilen der oberflächennahen Meeresökosysteme drastische Veränderungen bevor.

Noch schlucken die Ozeane große Mengen an Kohlendioxid und wirken als Puffer, welche die Erderwärmung dämpfen. Die Frage ist allerdings, wie lange die Meere dies noch leisten können. Denn sie selbst drohen sich drastisch zu verändern, wie eine Studie in »Scientific Reports« von Katie Lotterhos am Northeastern University Marine Science Center und ihrem Team nahelegt: Bis Ende des Jahrhunderts werden demnach je nach Emissionsszenario zwischen einem Drittel und 95 Prozent aller oberflächennahen Meeresökosysteme wie Seegraswiesen, Korallenriffe oder Wattgebiete Bedingungen erleben, wie sie im Lauf der Erdgeschichte nur selten oder sogar noch nie geherrscht haben.

Die Gruppe hat dazu Daten zu den Wassertemperaturen, pH-Werten und Konzentrationen an gelöstem Kalk in Form von Aragonit seit 1800 ausgewertet und dann mit Hilfe von Modellen berechnet, wie sich diese Parameter unter verschiedenen Emissionsszenarien bis 2100 entwickeln dürften. Aragonit ist für viele Meerestiere überlebenswichtig, da sie daraus ihr Kalkgerüst oder ihre Kalkschalen aufbauen. Für die weitere Entwicklung konzentrierten sich Lotterhos und Co vor allem auf zwei potenzielle Entwicklungen: eine mit gemäßigtem Klimaschutz (genannt RCP 4.5, bis 2050 steigen die Emissionen, dann nehmen sie langsam ab) und eine mit mehr oder weniger unkontrollierter Freisetzung von Kohlendioxid (RCP 8.5).

Bislang kamen den Ergebnissen zufolge die Meere noch relativ glimpflich davon: Zwar haben sich von 1800 bis 2000 in vielen Regionen die durchschnittlichen Wassertemperaturen erhöht, während gleichzeitig die pH-Werte und Aragonit-Konzentrationen sanken. Viele Tiere konnten dies jedoch kompensieren, indem sie in tiefere Wasserschichten oder höhere Breiten abwanderten. Keine ökologische Nische verschwand bisher vollständig. Doch die Zukunft sieht kritischer aus.

Selbst unter RCP 4.5 drohen bei mehr als einem Drittel der Meeresgebiete die vorhandenen Nischen zu verschwinden, bei RCP 8.5 sogar 95 Prozent. Anzeichen dafür gibt es bereits im Indischen Ozean, dem tropischen Atlantik und dem Südwestpazifik. Auch rund um den Äquator im Pazifik deuten sich völlig neue Umweltbedingungen an, aber diese seien noch nicht etabliert, schreiben Lotterhos und ihr Team. Empfindliche Arten könnten dann nicht mehr ausweichen, weil es die passenden Lebensräume nicht mehr in den jeweiligen Regionen gäbe.

Je nach Szenario stellen sich auf einem Zehntel bis über 80 Prozent der Meeresfläche Bedingungen ein, die in der jüngeren Erdgeschichte noch nicht vorkamen: Es wären deutlich wärmere, saurere und mineralstoffärmere Gewässer. Viele Meeresorganismen müssten sich dann auf Verhältnisse einstellen, die bislang im globalen Rahmen nicht vorhanden sind. Besonders starke Verwerfungen erwartet Lotterhos‘ Gruppe in den tropischen Meeren mit ihren Korallenriffen und in polaren Breiten. In einigen Meeresökosystem könnte es zu einem Massenaussterben kommen, weil sich die Tiere nicht mehr anpassen können, ihre Nischen verschwinden und Nahrungsnetze zerreißen.

Lotterhos und Co schätzen ihre Szenarien dabei noch zurückhaltend ein, weil sie verschiedene Einflussfaktoren nicht berücksichtigen konnten. Wärmeren Gewässern steht etwa häufiger Sauerstoffarmut bevor, die durch Überdüngung und nachfolgende Algenblüten zusätzlich verstärkt wird. Auch die Folgen veränderte oder schwächerer Meeresströmungen und stabilerer Wasserschichtungen wurden in den Modellierungen nicht erfasst. Die Folgen für marine Lebensräume könnten insgesamt gravierender ausfallen als für Landökosysteme, fürchten die Wissenschaftler.

Freitag, 20,08,2021

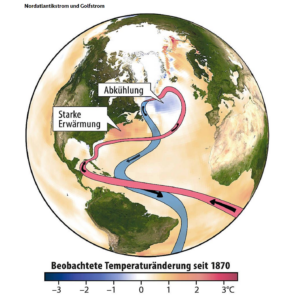

Nordatlantikstrom und Golfstrom

Das Klima in Europa hängt vom Austausch warmer und kalter Wassermassen im Atlantik ab. Eines dieser komplexen Strömungssysteme nähert sich einer kritischen Schwelle, sein Zusammenbruch hätte schwerwiegende Folgen.

Eine wichtige Atlantik-Strömung, zu der auch der Golfstrom gehört, nähert sich womöglich einer kritischen Schwelle. Die Atlantische Umwälzströmung (AMOC), die für den Austausch warmer und kalter Wassermassen in dem Ozean verantwortlich ist und so auch das Klima in Europa beeinflusst, hat möglicherweise an Stabilität verloren. Das schreibt Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) im Fachmagazin Nature Climate Change.

Die Atlantische Umwälzströmung ist ein komplexes Strömungssystem, das warmes Wasser aus den Tropen an der Ozeanoberfläche Richtung Norden befördert und kaltes Wasser in größerer Tiefe gen Süden bringt. In Westeuropa sorgt dieser Kreislauf für vergleichsweise milde Temperaturen, auch auf andere globale Regionen der Welt hat es Auswirkungen. Ein Zusammenbruch dieses wichtigen Systems hätte schwerwiegende Folgen für das weltweite und vor allem für das europäische Klima.

Zusammenbruch des Zirkulationssystem

Die Strömung ist Boers zufolge momentan so schwach wie nie zuvor in den vergangenen 1000 Jahren. Unklar ist jedoch, ob dahinter nur eine Veränderung des mittleren Zirkulationszustands oder aber ein wirklicher Verlust an dynamischer Stabilität steckt – und dieser Unterschied sei entscheidend, erläutert Boers in einer PIK-Mitteilung. Eine Verringerung der Stabilität würde heißen, dass sich die Atlantik-Strömung der kritischen Schwelle angenähert habe, hinter der das Zirkulationssystem zusammenbrechen könnte.

Um das zu beleuchten, hat sich Boers sogenannte Fingerabdrücke in Temperatur- und Salzgehaltmustern auf der Atlantik-Oberfläche angeschaut. „Eine detaillierte Analyse dieser Fingerabdrücke in acht unabhängigen Indizes deutet nun darauf hin, dass die Abschwächung der AMOC während des letzten Jahrhunderts in der Tat wahrscheinlich mit einem Stabilitätsverlust verbunden ist“, schreibt das PIK dazu.

Faktoren, die auf die Strömung einwirken, sind neben den direkten Auswirkungen der Atlantik-Erwärmung unter anderem der Zufluss von Süßwasser durch schmelzende Eismassen, zunehmender Niederschlag und Wasser aus Flüssen. Dass diese Süßwassermengen bereits eine solche Reaktion hervorrufen würden, hätte er nicht erwartet, erklärte Boers. Die Faktoren müssten zwar noch näher untersucht werden – klar sei jedoch schon jetzt, dass sie mit dem menschgemachten Klimawandel in Verbindung stünden.

Wann sich die Strömung genau abschwäche, sei sehr schwer abzuschätzen, erläuterte Boers der Deutschen Presse-Agentur. „Es hängt erstmal davon ab, wie viel CO2 freigesetzt wird und wie stark die Temperaturen dadurch steigen.“ Zudem gebe es Unsicherheiten etwa darüber, wie viel wärmer es in der Arktis werde und wie stark der Süßwasserfluss in den Atlantik durch den Temperaturanstieg zunehme.

Der entscheidende Punkt der Studie sei, „dass wir – früher und deutlicher als erwartet – klare Anzeichen für Stabilitätsverlust sehen“, betonte Boers. „Das heißt, das System bewegt sich hin zum kritischen Schwellenwert, und jedes Gramm CO2, das noch freigesetzt wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die AMOC irgendwann den kritischen Wert erreicht.“ Wenn der kritische Punkt überschritten werde, werde die AMOC innerhalb weniger Jahrzehnte weitgehend zum Erliegen kommen.

Freitag, 20,08,2021

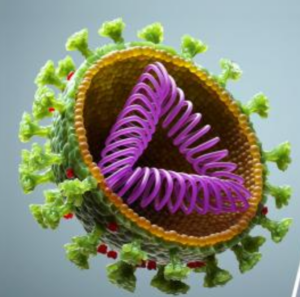

Wie oft verbreiten Geimpfte die Delta-Variante?

Delta verbreitet sich unter gegen Covid-19 geimpften Personen leichter als andere Coronavirus-Varianten. Das ist sehr wahrscheinlich. Daher weiterhin wichtig: Mutationen tracken, Maske tragen, Abstand halten.

Als frühe Felddaten zeigten, dass die Impfung von Menschen die Übertragung von Sars-CoV-2 verringert, waren Forscherinnen und Forscher vorsichtig optimistisch. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass viele dieser Studien zwar viel versprechend waren, aber durchgeführt wurden, bevor sich die Delta-Variante weltweit ausbreitete. Nun scheinen Berichte aus verschiedenen Ländern die Befürchtungen von Wissenschaftlerinnen und Forschern zu bestätigen, nachdem die Variante im April und Mai des Jahres 2021 mit beängstigender Geschwindigkeit in Indien grassierte: Delta verbreitet sich mit größerer Wahrscheinlichkeit als andere Varianten durch geimpfte Menschen.

Daten aus Covid-19-Tests in den USA, dem Vereinigten Königreich und Singapur zeigen, dass geimpfte Personen, die sich mit Delta-Sars-CoV-2 infizieren, genauso viel Virus in ihrer Nase tragen können wie ungeimpfte Personen. Das bedeutet, dass trotz des Impfschutzes ein Teil der Geimpften das Delta-Virus weitergeben kann, was möglicherweise zu dessen Ausbreitung beiträgt.

»Menschen, die ein Delta-Virus und zufällig eine Durchbruchinfektion haben, können wirklich hohe Virusmengen in sich tragen und das Virus unwissentlich an andere weitergeben«, sagt David O’Connor, Virologe an der University of Wisconsin-Madison.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Schutzmaßnahmen

wie dem Tragen von Masken in Innenräumen, um die Übertragung zu verringern. Die Forscher betonen, dass Covid-19-Impfstoffe vor schweren Erkrankungen und Todesfällen schützen, aber die Daten zur Delta-Übertragung zeigen, dass »Menschen, die geimpft sind, trotzdem Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen«, sagt der Virologe.

Donnerstag, 29,07,2021

Erdüberlastungstag: Ressourcenverbrauch steigt nach kurzer Corona-Pause wieder.

Heute, am 29. Juli, hat die Menschheit so viel Natur verbraucht, wie alle Ökosysteme der

Erde in diesem Jahr erneuern können. Corona bremste 2020 den Verbrauch.

Klimawandel erschwert die Fischerei

Die Erderwärmung mindert vielerorts die Erträge des Fischfangs. Das bedroht die Nahrungsmittelversorgung –

vor allem in tropischen Ländern. Der menschengemachte Klimawandel gefährdet in zahlreichen Regionen die Erträge

des Fischfangs und damit die Nahrungsmittelversorgung.

In etwa 65 Ländern droht er die Fangmengen zu vermindern. Das berichten Wissenschaftler um Eva Maire von der Lancaster

University in England.

Sie haben eine Studie darüber in der Fachzeitschrift »Current Biology« veröffentlicht.

Fische liefern wichtige Mikronährstoffe wie Vitamin A, Omega-Fettsäuren sowie eisen-, zink- und kalziumhaltige Mineralstoffe.

Diese Substanzen sind für den menschlichen Organismus lebensnotwendig, er kann sie jedoch nicht bedarfsdeckend selbst

herstellen und muss sie –oder Vorstufen von ihnen – deshalb zugeführt bekommen. In vielen Ländern, insbesondere Afrikas und

Südostasiens, mangelt es an Lebensmitteln mit ausreichend hohem Mikronährstoffgehalt. Meerestiere gehören dort zu den

wichtigsten Quellen solcher Nahrungsbestandteile.

Länder wie Mosambik, Kambodscha, Indonesien und Malaysia sind daher stark auf Fischfang angewiesen, um ihre Einwohner

hinreichend ernähren zu können.

Buckelwale werden wieder (illegal) gejagt

Daten zu mehr als 800 Fischarten

Maire und ihr Team haben für 157 Länder rund um den Globus untersucht, wie der Klimawandel beziehungsweise die

Überfischung die Fangmengen gefährden – und wie sich das auf die Ernährungssicherheit auswirkt.

Die Forscherinnen und Forscher zogen dazu verschiedene Datenbanken heran, die Angaben über mehr als 800 Fischarten

enthalten.

Daraus ließen sich Informationen etwa zur Körpergröße, dem Zeitpunkt der Geschlechtsreife, der Fruchtbarkeit, dem

Verbreitungsgebiet, dem Temperatur-Toleranzbereich, dem räumlichem Verhalten, dem maximalem Lebensalter und dem

Mikronährstoffgehalt der jeweiligen Art entnehmen. Aus solchen biologischen Merkmalen heraus lässt sich abschätzen, wie

empfindlich die Spezies auf äußere Einwirkungen wie einen bestimmten Bejagungsdruck oder die künftig zu erwartenden

Klimaänderungen reagiert.

Laut der Studie gefährdet der Klimawandel die Fischereierträge in etwa 65 Ländern. Dazu gehören ausgerechnet jene Staaten,

die zur Versorgung ihrer Bevölkerung besonders stark vom Fischfang abhängen – allen voran tropische Länder in Südostasien

und Afrika. Dort sind die gefangenen Arten tendenziell besonders nährstoffreich, zugleich aber auch besonders anfällig für die

Folgen des Klimawandels.

Überfischung bedrohe die Mikronährstoff-Versorgung insgesamt nicht so stark wie der Klimawandel, schreiben die

Wissenschaftler. Sie vermindere die Fangmengen vor allem bei solchen Spezies, die – bezogen auf die Biomasse – relativ

nährstoffarm seien.

Zu den Fischarten, die in den Tropen als wichtige Nährstofflieferanten dienen, jedoch unter den klimatischen Veränderungen zu

leiden haben, gehören die Indische Makrele (Rastrelliger kanagurta), die Kurze Makrele (Rastrelliger brachysoma), der

Heringsartige Ethmalosa fimbriata und die Gemeine Goldmakrele (Coryphaena hippurus). Einige Länder, denen klimatisch

bedingte Fangverluste drohen, können gegensteuern –und zwar, indem sie künftig andere Spezies bejagen, die ebenfalls

nährstoffreich sind, aber zugleich robuster, wie die Wissenschaftler schreiben. Allerdings stehe diese Möglichkeit nicht allen offen.

Aaron MacNeil von der Dalhousie University (Kanada), einer der beteiligten Forscher, zieht das Fazit: »Unsere Studie zeigt,

dass es für die Ernährungssicherheit und für die Bekämpfung der Unterernährung nötig ist, die Fischerei-, die Klima- und

die Ernährungspolitik aufeinander abzustimmen, um die Mikronährstoff-Versorgung für die heutigen und die künftigen

Generationen zu sichern.«

Hinweis: Übersetzung engl./deutsch Untertitel einstellbar unten rechts !

Mittwoch, 14,07,2021

Welt steuert auf 2,4 Grad zu

Das Pariser Klimaschutzabkommen empfiehlt eine Zunahme von maximal 1,5 Grad. Die Staatengemeinschaft bewegt sich hingegen in Richtung einer deutlich wärmeren Zukunft.

Wenn alle bislang getroffenen Klimaschutzmaßnahmen so umgesetzt werden wie geplant, wird die globale Erderwärmung Ende des Jahrhunderts bei 2,4 Grad liegen – und damit deutlich über dem gewünschten 1,5-Grad-Ziel. Das ergibt eine Prognose des Analyseprojekts Climate Action Tracker (CAT), das der Klimaforscher Niklas Höhne am Dienstag gemeinsam mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin vorgestellt hat.

Die neuesten Projektionen liegen zwar 0,2 Grad unter älteren Schätzungen, da einige Staaten seitdem stärkere Klimaschutzbemühungen angekündigt haben. Dennoch sind die Maßnahmen nach wie vor zu wenig, um die globale Erwärmung auf das gewünschte Maß zu reduzieren. Wenn von nun an keine der angedachten Schritte umgesetzt würden, läge die prognostizierte Temperatur im Jahr 2100 demnach sogar bei 2,9 Grad. In einem »optimistischen Szenario« mit weit reichenden Maßnahmen zum Klimaschutz würde die Erde bis Ende des Jahrhunderts hingegen um 2,0 Grad wärmer.

131 Staaten hätten sich aktuell Ziele gesetzt, um klimaneutral zu werden, sagte Höhne. Das decke 73 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ab. Um die Empfehlungen des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 zu erfüllen, darf der Temperaturanstieg bis Ende des Jahrhunderts maximal 1,5 Grad betragen. Dafür müssten nach den Erkenntnissen des Climate Action Trackers bis 2030 alle globalen Emissionen halbiert werden.

Derzeit sehe es aber nicht danach aus, sagte Höhne, auch wenn es physikalisch und technisch möglich wäre. »Es klafft eine gigantische Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.« Erfreulich sei, dass sich Staaten wie die USA, Großbritannien oder Argentinien ambitioniertere Klimaziele gesetzt hätten. Andere wiederum, unter anderem Australien und Brasilien, würden deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Ausreichende kurzfristige Reduktionsziele habe sich bislang kein einziges Land gesetzt, bilanzierte der Wissenschaftler. (dpa/rga)

Dienstag, 16,06,2021

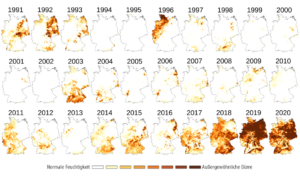

Droht Deutschland der Wasserstress?

Verbraucher, Industrie, Landwirtschaft – alle brauchen Wasser. Doch obwohl Deutschland viel Wasser hat, wachsen die Probleme für die Versorgung. Schuld ist nicht nur das Klima.

Nach drei außergewöhnlich trockenen Jahren, in denen Wälder starben, Felder verdorrten und regional sogar das Trinkwasser knapp wurde, fragen sich viele: Droht Deutschland Wassermangel? Bisher ziehen wir nach Bedarf Wasser aus unterirdischen Grundwasserkörpern sowie Oberflächengewässern, um es zu trinken oder damit zu kochen, sprengen, waschen und spülen. Doch was machen wir, wenn das Wasser in Zukunft häufiger knapp wird?

Klar ist: Wenn nicht genug da ist, müssen Prioritäten gesetzt werden. Das ist manchmal leicht – zum Beispiel, wenn zu Gunsten des Trinkwassers auf das Autowaschen verzichtet werden muss. Mit schwerwiegenderen Nutzungskonflikten hatten wir es in Deutschland bisher kaum zu tun, weil die Grundwasserressourcen in der Regel durch Zuflüsse auf einem stabilen Niveau gehalten werden.

Anders als viele andere Rohstoffe »gehört« Wasser niemandem, sondern ist Gegenstand gemeinschaftlicher Bewirtschaftung: »Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss«, heißt es in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. In künftigen Extremsituationen allerdings wird diese Vorgabe kaum ohne Konflikte zwischen den vier bedeutendsten Wasserverbrauchern umzusetzen sein.

53 Prozent des Gesamtverbrauchs, etwa 12,7 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr, nutzt die Energieversorgung der Energieunternehmen hauptsächlich als Kühlwasser. Die zweitgrößte Nutzergruppe ist mit 24 Prozent die verarbeitende Industrie inklusive Bergbau, gefolgt von der öffentlichen Trinkwasserversorgung mit 22 Prozent des Gesamtverbrauchs. Der von der Landwirtschaft zur Bewässerung genutzte Anteil ist mit einem Prozent oder 0,3 Milliarden Kubikmeter pro Jahr vergleichsweise gering, doch Fachleute rechnen besonders hier mit zusätzlichem Bedarf durch den Klimawandel.

Eine Frage des Saldos und der Qualität

»Am Ende ist die Frage von Nutzung und Nutzungskonflikt eine Frage des Saldos. Also: Wie viel Wasser ist da, und zwar nicht nur in welcher Menge, sondern vor allen Dingen in welcher Qualität?«, sagt Dietrich Borchardt, Leiter des Departments Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Magdeburger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Interview mit dem Science Media Center. »Das Wasserqualitätsproblem in Deutschland ist relativ größer als das Wasserquantitätsproblem, auch was Nutzungen angeht.«

Nur aus weniger als zehn Prozent der Grundwasserkörper wird mehr Wasser entnommen, als sich wieder auffüllt. Aber grob ein Drittel enthält so viel Nitrat und Pestizidrückstände aus der Landwirtschaft, dass die Grenzwerte der Wasserrahmenrichtlinie überschritten werden. Die Stoffe aus Dünge- und Spritzmitteln sickern durch die Felder ins Grundwasser, wo sie viele Jahrzehnte im Untergrund verharren können. Die jüngst erlassene Düngeverordnung könne also höchstens langfristig auf Abhilfe hoffen lassen: »Das Schadstoffproblem wird uns noch sehr lange beschäftigen«, prognostiziert Borchardt.

Schadstoffe gelangen aber nicht nur durch die Landwirtschaft, sondern auch durch sonstige Abwässer in Flüsse und Seen und von da aus vielerorts ins Trinkwasser. Um diesen Wasserkreislauf zu verstehen, muss man wissen, dass Trinkwasser in Deutschland auf unterschiedliche Weise gewonnen wird. In Berlin etwa stützt man sich auf verschiedene Versorgungssäulen. 30 Prozent des Trinkwassers der Stadt stammen aus Grundwasser aus bis zu 170 Meter Tiefe, das sich beispielsweise aus dem im Grunewald versickerten Niederschlagswasser speist.

Doch Grundwasser allein kann den Bedarf nicht decken. Prinzipiell gilt: Man darf nur maximal so viel Grundwasser aus der Tiefe pumpen, wie sich an der Stelle wieder neues bilden kann. Sonst versiegt die Quelle irgendwann.

Woher das Trinkwasser kommt

Im Grunewald steht deswegen Gesche Grützmacher, Leiterin der Wasserwirtschaft der Berliner Wasserbetriebe, 20 Meter vom Ufer der Havel entfernt bei einem der 650 Brunnen, die die Hauptstadt mit Trinkwasser versorgen. Dieser Brunnen ziehe Havelwasser unterhalb des Uferbodens an, erklärt sie. Damit schließe sich hier ein Wasserkreislauf, denn in Seen und Flüsse leitet man wiederum gereinigte Abwässer.

»Am Ende geht es um die Balance«(Dietrich Borchardt)

Das so genannte Uferfiltrat wird bereits durch den sandigen Boden gereinigt, bevor es zum Trinkwasser weiter aufbereitet wird. »Nach wenigen Dezimetern ist das hier infiltrierte Wasser schon klar – die Fein- und Mittelsande halten Schwebstoffe wie Ton-, Schluff- und Algenpartikel zurück«, erläutert die Hydrogeologin. »Wasser muss mindestens 50 Tage im Untergrund gewesen sein, damit sich auch keine Viren und Bakterien mehr darin finden – das hat man bereits vor 150 Jahren erkannt.« 60 Prozent des Berliner Trinkwassers entstammt solchen natürlich gereinigten Uferfiltraten aus Flüssen und Seen.

Weitere zehn Prozent kommen aus der »künstlichen Grundwasseranreicherung«. Hierbei leitet man das Oberflächenwasser der Havel direkt oder nach einer Aufbereitung in ein künstliches Sandbecken, aus dem es ins Grundwasser versickert. Die Vorreinigung sei aufwändig, aber notwendig, damit Wasser mit der angemessenen Geschwindigkeit in den Boden eindringe, erläutert die Expertin. »Diese Anreicherungsmethode wurde bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts als drittes Standbein der Grundwasserversorgung eingerichtet, weil man erkannt hat, dass Uferfiltrat und neu gebildetes Grundwasser aus Niederschlag nicht die Mengen schaffen, die wir hier brauchen.«

Am Rand des Wasserstresses

Mit durchschnittlich 188 Milliarden Kubikmetern verfügbarem Wasser gilt Deutschland eigentlich als wasserreiches Land. Laut Fachleuten sind flächendeckende Versorgungsprobleme deswegen nicht zu erwarten. Anders sieht das in regionalen Hotspots aus. In Gebieten, die sich nur mit Grundwasser aus versickerndem Niederschlagswasser versorgen können, kein Uferfiltrat fördern oder noch nicht mit anderen Wasserwerken vernetzt sind, können durchaus Wasserengpässe auftreten.

Donnerstag, 17,06,2021

Ein String gewaltiger Energie

Unsere Galaxie ist die Milchstraße. Sie zu erforschen ist schwierig, da Gas und Staub sie verdecken.

Unter anderem mit Hilfe des Chandra-Röntgenteleskops aber gelang es, durch den Dunst zu blicken.

Das Ergebnis ist brillant: der leuchtende Hinweis auf eine interstellare Energiequelle, wie es

in den »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society« heißt.

Aus 370 Messpunkten des Weltraumteleskops ist ein farbenfrohes Panorama entstanden. Es bietet einen so

klaren Blick auf die Action im galaktischen Zentrum wie nie zuvor. Gut zu erkennen sind Fontänen aus heißem Gas,

die sich etwa 700 Lichtjahre über und unter der Ebene der Galaxie erstrecken. Oder Röntgenstrahlen, die aus der

Region nahe dem massereichen Schwarzen Loch stammen.

Mittwoch, 02,06,2021

Corona aktuell:

Varianten von Sars-CoV-2 treiben in vielen Ländern neue Corona-Wellen an

Woher sie kommen und warum sie so schnell entstehen, zeichnet sich erst langsam ab. Die Antwort darauf könnte jedoch auch verraten, wie viele von ihnen noch kommen.

Nach fünf Tagen Krankenhausaufenthalt wegen Covid-19 verließ ein 45 Jahre alter Mann die Klinik in Boston. Doch geheilt war er im Frühjahr 2020 keineswegs. Fünf Monate lang kämpfte er gegen das Virus. Dann starb er an der Infektion. Die Ursache: Wegen einer schweren Autoimmunerkrankung nahm er Medikamente, die das Immunsystem unterdrückten – und ihn daran hinderten, das Virus zu besiegen.

Bemerkenswert ist der Fall nicht nur wegen der langen Dauer der Infektion, sondern weil er womöglich das erste Anzeichen der dramatischsten Entwicklung der Pandemie war: die immer neuen, mit Besorgnis erregenden Mutationen gespickten Virusvarianten. Inzwischen sind diverse Virusvarianten mit ungewöhnlich vielen Veränderungen im Erbgut bekannt. Sie tragen Bezeichnungen wie B.1.1.7, B.1.351 oder neuerdings B.1.617 – jene Variante, die hinter der dramatischen Viruswelle in Indien stehen soll. Indizien deuten darauf hin, dass sie noch einmal deutlich ansteckender ist als B.1.1.7, die in Deutschland die »dritte Welle« verursachte. Doch woher kommen solche neuen Varianten? Und vor allem: Wie viele von ihnen wird es noch geben und mit welchen Eigenschaften?

Einige Fachleute vermuten, dass die Antwort auf die erste Frage bei Menschen wie jenem Patienten in Boston liegt. Denn eigentlich verändert sich Sars-CoV-2 viel langsamer, als für die Varianten nötig wäre. Ein bis zwei Mutationen pro Monat sammeln sich normalerweise im Erbgut an. Menschen mit geschwächtem Immunsystem werden das Virus in manchen Fällen jedoch nicht los und ermöglichen ihm damit eine Phase dramatisch beschleunigter Evolution.

Fitnessstudio für Viren

Unter diesen Bedingungen kann, so das Szenario, das Virus »trainieren«. Das Immunsystem bekämpft das Virus zwar, aber nicht ausreichend, um es zu beseitigen. Das begünstigt Varianten, an die Antikörper generell schlechter binden – so genannte Fluchtmutationen.

»Ich denke, das ist ein sehr plausibles Szenario«, sagt Sébastien Calvignac-Spencer, Experte für Virenevolution am Robert Koch-Institut. »Die Wirkung des Immunsystems ist gering, so dass die Infektion bleibt, aber es übt Druck auf das Virus aus.« Der Effekt ist keineswegs rein hypothetisch. Mehrere Fallberichte von Menschen mit stark unterdrücktem Immunsystem zeigen, dass sich das Virus unter solchen Bedingungen extrem schnell genetisch verändert. So wie beim Bostoner Patienten.

Die behandelnden Ärzte um Jonathan Li von der Harvard Medical School analysierten das Erbgut des im Körper des Patienten marodierenden Erregers im Verlauf der Infektion. Dabei identifizierten sie mehr als 20 Mutationen, davon 38 Prozent in jenem 50stel des Virusgenoms, das die antigenbindende Domäne des Spike-Proteins codiert. Dort haften sich die wichtigen neutralisierenden Antikörper an.

»Es sind natürlich sehr wenige untersuchte Fälle, auf die man sich bezieht«(Adam Grundhoff)

Nicht zuletzt tauchten bei mehreren Untersuchungen an immunschwachen Infizierten die gleichen Mutationen auf, die man auch in den neuen Varianten findet. So entdeckte die Arbeitsgruppe um Li beim Bostoner Patienten N501Y, die das Virus ansteckender macht und die bei B.1.1.7 sowie der »südafrikanischen« Variante B.1.351 auftaucht. Diese Mutation, ebenso wie zwei komplett fehlende Aminosäuren an den Positionen 69 und 70 des Spike-Proteins, identifizierte eine Arbeitsgruppe um Ravindra Gupta von der University of Cambridge ebenfalls bei einem mit Sars-CoV-2 infizierten Krebspatienten, der das Medikament Rituximab bekam und deswegen kaum Antikörper produzierte.

Nur exotische Einzelfälle?

Auch Adam Grundhoff vom Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie in Hamburg findet den Mechanismus grundsätzlich plausibel. Gleichzeitig warnt er jedoch vor übereilten Schlussfolgerungen. »Es sind natürlich sehr wenige untersuchte Fälle, auf die man sich bezieht«, erklärt er. Nicht zuletzt seien die Umstände, unter denen das beobachtet wurde, sehr speziell. »Das sind meistens Menschen, die über längere Zeit im Krankenhaus behandelt wurden und stark immunsupprimiert sind.«

Das wichtigste Indiz für den vermuteten evolutionären Zwischenspurt ist die Diskrepanz zur Hintergrundrate an Mutationen. Die am längsten bekannte und deswegen am besten untersuchte Variante B.1.1.7 zum Beispiel mutiert derzeit ebenso schnell wie die anderen Linien – zu langsam, um die hohe Zahl der Mutationen zu erklären. Evolutionssprünge in immunsupprimierte Patientinnen und Patienten bieten eine naheliegende Erklärung.

Die hat allerdings auch ihre Schwächen, nicht zuletzt wegen eines potenziellen Widerspruchs, auf den Grundhoff hinweist. »Wenn wir uns anschauen, welche Mutationen uns jetzt Sorgen machen, dann sind das alles Fluchtmutationen«, erklärt er. Und Fluchtmutationen seien nur von Vorteil, wenn jemand ein stabiles Immunsystem hat. Sie müssten deswegen unter Immundruck evolviert sein. Die Behandlung mit Antikörpern mag zwar einen Immundruck ausüben, aber insgesamt dürfte die Mehrzahl solcher Mutationen wohl eher in Menschen mit funktionierendem Immunsystem entstanden sein.

Auch Gesunde können Virusvarianten ausbrüten

Allerdings gebe es eine Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen, sagt auch Calvignac-Spencer. »Eine Variante dieses Szenarios sind persistente Infektionen in immunkompetenten Individuen«, erklärt er, »auch darüber gibt es Berichte.« Der Vorteil dieser Hypothese: Es haben sich weit mehr Menschen mit gesundem Immunsystem infiziert. Und auch wenn lang anhaltende Infektionen bei diesen Personen möglicherweise seltener sind als bei Immunsupprimierten, kann die hohe Zahl den Ausschlag geben.

»Immunsupprimierte Menschen sind sicherlich nicht die Treiber bei der Entstehung der neuen Varianten«, sagt ebenso Martina Sester, die an der Universität des Saarlandes die Abteilung für Transplantations- und Infektionsimmunologie leitet. Es sei eher wahrscheinlich, dass die Varianten in immunkompetenten Menschen evolvierten. »Wenn man sich die Länder ansieht, in denen die Mutationen auftauchen, zum Beispiel Brasilien, Südafrika und England, dann sind das alles Populationen, in denen schon ein gewisses Level an Immunität durch die zeitweise nahezu ungebremste Ausbreitung vorhanden ist«, sagt sie.

»Immunsupprimierte Menschen sind sicherlich nicht die Treiber bei der Entstehung der neuen Varianten«(Martina Sester)

In einer immunnaiven Population sei kein Selektionsdruck da, weil sich das Virus ohnehin gut verbreiten könne. »Die Varianten sind möglicherweise in einer Bevölkerungen mit einer gewissen Grundimmunität auf die beobachteten Fluchtmutationen selektioniert worden.« Eine Arbeitsgruppe um Tiago Gräf von der Plataforma de Vigilância Molecular in Brasilien etwa zeigt in einer aktuellen Veröffentlichung, dass die Variante P1 womöglich schrittweise entstand.

Nicht zuletzt gibt es Hinweise darauf, dass sich das Virus selbst bei Immungesunden ungewöhnlich lange halten kann – und damit ausgiebig der Selektion durch das Immunsystem ausgesetzt wäre. »Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Betroffenen eine wenig effiziente Kreuzimmunität durch Antikörper gegen ein anderes Coronavirus haben«, erklärt Sester. Durch diesen als »Antigenerbsünde« bezeichneten Effekt hätten sie nur eine ineffektive Immunantwort und würden das Virus dadurch schlecht loswerden.

Vielleicht sind die Varianten in Pandemien normal

Eine ineffektive Immunreaktion, egal ob durch Immunsuppression oder andere Effekte macht anhaltend Infizierte jedenfalls zu einem Versuchslabor der Virusevolution. In ihnen kann eine viel größere Vielfalt an Viren überleben. Damit sind sie quasi wandelnde Brutkästen für neue Varianten, die durch die Selektion des Immunsystems nach und nach optimiert werden.

Tatsächlich ist aber nicht einmal sicher, ob man überhaupt eine besondere Erklärung für die neuen Varianten benötigt. »Man kann nicht genau sagen, ob die ganzen neu entstehenden Varianten tatsächlich so unnormal sind«, sagt Grundhoff. Schließlich sei das die erste Pandemie überhaupt, die so genau auf genetischer Ebene beobachtet wird. »Aber natürlich ist es normal, dass Mutationen auftreten und dass man sprunghafte Entwicklungen bekommt.«

Nicht zuletzt sei ein neu auftretendes Pandemievirus in einer besonderen Situation, erklärt Sébastien Calvignac-Spencer. »Wenn ein Krankheitserreger auf einen zuvor unbekannten Wirt überspringt, dann ist die neue Umgebung für ihn völlig ungewohnt. Er hat also noch nicht einmal begonnen, seine evolutionären Möglichkeiten auszuschöpfen.« Im Vergleich zu einem Virus, das bereits gut an seinen Wirt angepasst ist, sind bei so einem Erreger deswegen größere und schnellere Veränderungen zu erwarten.

»Ich finde die Metapher sehr hilfreich, dass das Virus quasi in einem Käfig evolviert«, sagt Calvignac-Spencer. Die Gitter des Käfigs sind dabei die genetischen Varianten des Virus, die sich im Wirt gerade eben noch fortpflanzen. Zu Beginn der Pandemie nimmt das Virus lediglich eine Ecke des Käfigs ein und beginnt quasi, den vorhandenen Raum zu erforschen. »So lange wir das Virus das tun lassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis neue Varianten auftauchen – ganz unabhängig vom genauen Mechanismus.«

Das Virus und sein Käfig

Möglicherweise wirken beide Mechanismen in der Pandemie. Einerseits könnte schlicht die enorme Verbreitung des Virus und das noch ungenutzte evolutionäre Potenzial dafür sorgen, dass es schon bei der normalen Ausbreitung teilweise schneller evolviert, zum Beispiel durch Bedingungen, in denen es sich dank äußerer Umstände vorübergehend schneller verbreitet. Zum anderen könnten immungeschwächte Patientinnen und Patienten der Evolution Spielraum verschaffen, auch mit potenziell nachteiligen Mutationen zu experimentieren, die bei Gesunden wohl verschwinden würden.

Darauf deuten jedenfalls Daten des britischen Krebspatienten hin. Er infizierte sich mit Sars-CoV-2, kurz nachdem er eine Chemotherapie gegen ein Lymphom erhalten hatte, und starb nach fast vier Monaten an der Krankheit, nachdem sogar eine Behandlung mit monoklonalen Antikörpern gescheitert war. Das Virus, das man aus seinem Blut isolierte, trug zum einen die Veränderung D796H, die es unempfindlicher für diese Antikörper machte. Allerdings infiziert ein Virus mit dieser Mutation allein Zellen deutlich schlechter – offensichtlich ein Nachteil. Ähnliches scheint bei der in Indien aufgetretenen Variante B.1.617 passiert zu sein. Jedenfalls zeigt hier eine erste Studie – ebenfalls von Ravindra Gupta –, dass die Variante schlechter von Antikörpern neutralisiert wird, gleichzeitig aber weniger effektiv in Zellen eindringt.

Es offenbart die Kompromisse, die neue Virusvarianten eingehen müssen, um dem Immunsystem zu entkommen. Außerdem deutet sich an, dass das Virus an einigen Stellen schon an die Gitter seines evolutionären Käfigs stößt. Fachleute vermuten daher, dass in Zukunft immer weniger Varianten entstehen. »Ich erwarte, dass die Rate an phänotypischen Veränderungen mit der Zeit abnimmt«, sagt Sebastién Calvignac-Spencer. »Aber ob das zwei Jahre oder zwei Jahrzehnte dauert, weiß ich einfach nicht.«

Wie viele Varianten kommen noch auf uns zu?

Das liegt nicht nur daran, dass man keine Vergleiche mit anderen Pandemien hat – sondern auch, dass man über die aktuelle oft nur lückenhafte Informationen besitzt. Niemand weiß, wie viele neue, stark mutierte Varianten es tatsächlich gibt. Viele von ihnen verbreiten sich womöglich nicht effektiver und fallen deswegen bisher nicht auf, so dass nur wenig über die Größe des evolutionären Käfigs bekannt ist.

Allerdings zeigen sich schon jetzt erste Indizien. »Man sieht ja immer wieder die gleichen Mutationen, und das zeigt, dass das Spektrum langsam ein bisschen ausgeschöpft ist«, sagt Adam Grundhoff. Beispiele seien die Positionen N501, E484 und K417 im Spike-Protein; die Mutationen dort habe man fast alle schon 2020 gesehen. »Seit vier, fünf Monaten kommen keine wirklich neuen Mutationen mehr hinzu.«

Was wir sehen, sind unterschiedliche Kombinationen«, sagt er. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese konvergente Evolution – durch die Eigenschaften immer wieder auftauchen, weil sie quasi günstige Ecken des Käfigs markieren – liefert eine kürzlich in Tansania entdeckte Variante. Diese gehört zu einer bislang völlig unbekannten Linie, die sich früh von allen anderen abspaltete. Trotzdem sind 8 von 13 Mutationen im Spike-Protein dieses Virus bereits bekannt.

Das beste Beispiel für die Macht der Kombinationen sei die Variante B.1.1.7, erklärt Grundhoff. Auch da habe man die einzelnen Mutationen vorher gesehen, auch N501Y, ohne dass sie besonders aufgefallen seien. »Die Kombination muss für das Virus eine Art Sechser im Lotto gewesen sein.« Fünf bisher unbekannte Mutationen in dieser Tansania-Variante allerdings zeigen: Noch ist das Virus nicht am Ende seiner Möglichkeiten.

Böse Überraschungen durch neue Varianten (oder neue Kombinationen) sind weiterhin möglich, zumal über die Bedeutungen der Mutationen und vor allem ihrer Kombinationen für die Eigenschaften des Virus wenig bekannt ist. Doch Grundhoff sagt auch, dass man all das nicht überbewerten sollte. »Was ich im Moment etwas irritierend finde, ist, dass all das kolportiert wird – indische Variante hier, kalifornische Variante dort –, als seien es immer neue Viren. Und das ist ja nun mal nicht so.« Welchen Vorteil die Varianten wirklich besitzen, ob sie sich wirklich schneller ausbreiten oder selbst Geimpfte infizieren, wisse man in den meisten Fällen nicht wirklich. »Es ist wichtig, dass wir ein bisschen Ruhe bewahren.«